<P-009>

僧正の死を嘆き悲しむケチャ。

僧正がマニ族の人々に非常に慕われていた事がうかがえる。

<P-010>

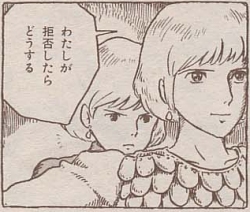

ケチャに同情するアスベル。

彼がケチャを自分の境遇と重ね合わせている事がわかる。

<P-011>

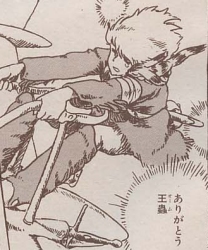

王蟲を「偉大な生き物」と形容するアスベル。

ちなみに第一巻の時点では、「この化物」であった。

<P-013>

「火の七日間」以前、生命を意のままに作り変えるテクノロジーがあった事、その一部をいまだ土鬼が保持している事を推測するユパ。

<P-014>

ユパがナウシカの師であり、アスベルもまたナウシカと面識があることで意気投合する両者。

僧正が死んだ直後なのにやけに楽しそうである。

更にナウシカを思い出すアスベルが気に入らないケチャ。

嫉妬による反動形成(不満をごまかす為あえて本心と反対の言動をすること)と思われることから、ケチャがアスベルに(彼女自身自覚しているかは定かでないが)かすかな恋心を抱いていると推測する。

物語上のケチャの役回りは、土鬼とアスベル(及びナウシカ)の橋渡しと言えるだろう。

|

<P-015>

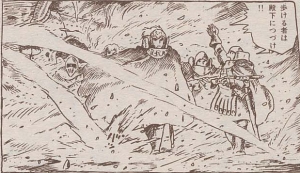

巨神兵発見時の様子が描かれる。

骨格を見ても明らかに第一巻の始め(B1/P-015)に出てきた化石の巨神兵とは異なっている。

< ※ >

これを強引に説明しようとすれば、巨神兵には自律型と操縦型の2種類以上が存在する事になるが、それをうかがわせる描写は一つも出てこない。おそらく単純に初期設定の混乱だろう。

|

<P-016>

秘石の入っていた箱が巨神兵の「胎盤」である事が判明。

おそらく秘石の中に巨神兵を育成するプログラムがあるのだろう。

秘石から黒い箱を通して本体に指示が送られ、それに従い巨神兵は形作られていくと考える。(B6/P-164)

<P-017>

秘石を捨てたと言うアスベル。

後にウソであることが判明する。

< 同 >

ミラルパが前線に出てきた理由が、巨神兵の強奪にあるのではと推測するユパ。

<P-019>

現在位置を計測するナウシカ。彼女がやるべき仕事ではないはずだが、あえてこの描写を入れるのはナウシカの有能さの強調だろう。(表向きの理由は計測係の戦死か)

|

<P-021>

クロトワを問い詰めるクシャナ。

彼の部下に対する気さくな態度が全て計算ずくであった事を、クシャナは見抜いていた。

あきらめて開き直るクロトワ。茶番をやめ、初めてクシャナに本性をさらけ出している。

さらに、クシャナの目論見を看破する。

それによりクシャナが南進を続ける理由が、引き離された配下の兵たちと合流し反乱を起こす為であることが判明。

<P-022>

手の内をさらけ出し、取引を申し出るクロトワ。

さらに最大の秘密、クシャナ謀殺計画の首謀者が実父ヴ王であることが暴露される。

これはクシャナにとっても意外であったようだ(予想以上といったところか)。

クロトワはここで明らかに死を覚悟している。

これらの事からクロトワが本心からクシャナに寝返ろうとしている事がわかる。

|

<P-023>

「とうとう正体をあらわしたか」とクシャナ。

この言葉から少なくともこれまでにヴ王が露骨にクシャナの死を望んだり、それをうかがわせる言動をとったことが無かったのだと推測する。

クシャナの笑みからは「これで迷いなく反乱を起こせる」というスッキリ感と、血塗られた自分の運命に対する自虐的・冷笑的な覚悟を感じる。

「どうせアタシなんて・・・」的諦観とも言える。

それはまた同時に、まっとうな人生に対する願望が潜在する証拠でもある。

|

< 同 >

クロトワに銃を返してやるクシャナ。

これはクシャナが、先のクロトワの提案を受け入れた事を示している。

この和解によってクロトワは本当の意味でクシャナの部下(クロトワ的には上司や同志というより運命共同体)となった。

|

<P-026>

火を吹くバムケッチを背景に笑みを浮かべるクシャナ。

この表情は登場当初から頻繁に見られるが、決して楽しんでいるのではない事は明白である。

これは彼女の抱えているある種の絶望と自己嫌悪に対する反動形成の仮面と見る。

この笑みが見られない時が素顔のクシャナであるとも言える。

|

<P-028>

クシャナらに愛想を尽かし飛び出すナウシカ。

もう立場に縛られること無く、自由に行動している事をうかがわせる。

<P-030>

殺し合いを続けるクシャナらに嫌悪感を抱くナウシカ。

彼女ならそれを止めようとしても不思議ではないが、それをしないのは単純にそれをするだけの干渉力を自分が持っていない事を理解しているからであろう。

<P-031>

「置いていっちまいますか?」とクロトワ。

半ば冗談ではあろうが、秘石に近い人間であるナウシカを「置いていく」という発言が出る時点で、彼が既に秘石には執着していない事、つまり完全にクシャナに鞍替えした事を示している。

<P-033>

悲惨な現場を目撃するナウシカ。

こういった経験が彼女を強くしていく。

言い換えれば、絶望を深めていくとも言える。

<P-035>

なぜかナウシカを捜すクシャナとクロトワ。ヒマなのか?

彼女らにとってナウシカが特別な存在になりつつあることを暗示している。

<P-037>

口移しで子供たちに食べ物を与えるナウシカ。母性が強調されている。それまで純潔性重視の聖女的であったナウシカ像が、聖母的なものに変化してきていることを象徴している。

|

< 同 >

ナウシカのその行為に不快感をあらわにするクロトワ。

彼の言うことは正論であり現実的でもある。

対してナウシカの行動は理想的ではあるが非現実的である。

だからこそ彼の目にはそれが「小娘の自己満足的な偽善」と映っているのだろう。

彼は現実主義者であるから偽善や欺瞞が嫌いなのだ。(一般的に非現実的な人間ほど偽善や欺瞞を純粋なものと錯覚する傾向がある。)

意外にもクロトワが根は正直な(特に自分に対して)人間であることがわかる。

感情をあらわにするクロトワとは対照的に、静かに立ち去るクシャナ。

これはクシャナに潜在する、ナウシカのこういった生産的な特性に対する羨望からの逃避と見ることができる。

意訳すると、「どうせアタシには無いわよ、フン!」となる。

|

<P-039>

クシャナに抱かれ泣き出す子供たち。慣れないことに珍しくとまどうクシャナ。

肩には何気にテトも乗っている。いつの間に仲良くなったのか。

クシャナとナウシカの関係が近しいものになってきている象徴である。

|

<P-042>

ナウシカの「アア・・・」は、死を覚悟した言葉だろう。

<P-043>

「クソッ、オレがいく」とクロトワ。

彼がナウシカに対し無関心でいられないことを象徴している。

<P-045>

ウシアブをてなずけるナウシカ。

この異様な光景はクロトワの主観であると同時に、ナウシカの一般的な見え方でもある。

改めてナウシカの異質さが強調される。

<P-048>

クロトワを差し置いてトルメキア兵らに指示を出すナウシカ。

状況への影響力がそのまま周囲の人間への影響力となっている。

<P-049>

空に舞い上がり感動に涙するナウシカ。

一人になって泣きたかったのだろう。

そして、クシャナといた(P-039)はずなのに何故かナウシカの胸から出てくるテト。

|

<※>

これについては以下の推論が成り立つ。

①キツネリスにはテレポート能力がある。

②クシャナといたのはテトではなく、彼女が最近密かに飼い始めた別のキツネリスだった。

③飼おうと思って探したがどこにもいないので、仕方なくヌイグルミを自作した。夜なべして。

④作者のミス。

<P-050>

ナウシカが兵たちに影響力を持っている事が面白くないクロトワさん。子供に八つ当たり。

<P-051>

ナウシカの影響力が自分にも及んでいることに気付くクロトワ。

また、ナウシカの持つ運命的な何かに言及するクシャナ。

しかし、まだ論理的なものではなく、ただのカンである。

|

<P-052>

母に助けを求めるトルメキア兵の心の声に突き動かされ、口移しで毒の血を取り除くナウシカ。

直前にほんのわずか迷いが見られる気がする。

この口移しが子供たちの時(P-037)と違い、若い男性を対象としているからだろう。

そして、この行動はナウシカ自身の大きな変化を意味する。

これまでのナウシカの特性は、その純潔性の上に成り立ってきた。

だが、ここでのナウシカは母性が全面に出てきている。

その身を血で汚しながら、死ぬはずであった負傷兵に生命を与えた。

負傷兵もナウシカと母を混同している。

これらが暗示するのは「出産」のイメージだろう。

一度清浄のシンボルとして神格化すらされたナウシカだったが、宮崎のナウシカに対する願望は、そんなお飾りではもう物足りなくなったのだろう。

ナウシカの変化は、宮崎の女性に対する願望の展開を表している。

|

混乱と迷い |

|

決心 |

< ※ >

「青き衣の者」の予言でも明らかなように、ナウシカの役割はバラバラにいがみ合うこの世界の住人を和解させ、さらに腐海や蟲たちとも共存できるように導くことであろう。

そのために必要なのは潔癖さではなく、清濁併せ呑むような包容力である。

ナウシカのこの人並みはずれた母性は、その包容力を意味しているのだと考える。

<P-053>

母親のように負傷兵を抱くナウシカ。

ナウシカに聖母的な位置付けがなされたことが改めてわかる。

これによりナウシカは再び性的意味合いから隔離される。

< 同 >

ナウシカの姿に再び衝撃を受けるクロトワ。

その表情からは理解できないもの、自分の理解を超えたものへの畏怖が感じられる。

|

<P-054>

せっかく上官としての自分の存在をアピールしたのに、ナウシカに全部持っていかれるクロトワさん。

い~い表情を見せてくれている。

|

<P-055>

ふてくされるクロトワ。

やすやすと兵たちの信頼を勝ち得ていくナウシカに嫉妬しているようにも見える。

それでもナウシカをどうこうしてやろうというような陰湿さは感じられない。

彼がナウシカに対し(潜在的にではあるが)好意を持っていることがわかる。

<P-059>

もはやクロトワを無視してナウシカの指示に従うトルメキア兵たち。

神がかり的な行動によって、周囲の人間がナウシカに対して預言者的な信頼を感じていることがわかる。

これこそナウシカの更なる地位獲得を後押ししているものである。

<P-062>

蟲すら死ぬほど毒性の高い森。

その異常性にただ一人気付くナウシカ。

長年腐海を観察してきた経験によるものだろう。

<P-069>

再び理不尽に死んでいく部下たちを前に、身を引き裂かれる思いのクシャナ。

彼女の数少ない愛情の対象の中でも、部下たちはかなり上位に位置していることがわかる。

<P-071>

ナウシカに現実をさとすクロトワ。

理想主義的に生きるナウシカに彼もまた、ミトと同様の危惧を抱いている事をうかがわせる。

これこそクロトワが再三ナウシカに食ってかかっていた理由である。

別に説教好きなわけではなかったのだ。

<P-073>

死に行く部下たちに向かい剣を掲げるクシャナ。

彼女の部下たちに対する想いが表れている。

またクロトワの台詞から、クシャナがトルメキア軍の中でも最も人望のある人物であることが判明する。

これによりクシャナの反乱の成否は単純に軍事的な問題となる。

<P-074>

クシャナの言葉から、この反乱の目的が復讐であることがわかる。

第四巻で明らかになるようにその原点は母の仇討ちであったが、さらに愛する部下たちの無念を晴らすことも追加されたようだ。

おそらく元々クシャナにとって、地位や権力などは興味の対象ではないのだろう。

部下たちが彼女の愛情の対象になっている理由は、本来なら家族や友人に向けられるべき愛情(リビドー)が対象の不在により行き場をなくした結果であると考える(B4/P-082)。

それほどまでに想われているからこそ、部下たちもクシャナに対して絶対の忠誠を捧げているのである。

< ※ >

ときにクシャナと部下たちの関係は、女王蜂と働き蜂を連想させる。

女王蜂は群れのリーダーであると同時に働き蜂たちの母親でもある(働き蜂はメスだが)。

部下たちにとってのクシャナの存在も母親的なものであるように感じられる。

彼女もまたナウシカ同様母性の付与によって性的意味合いから保護されていることからも、宮崎が一般的な性・恋愛の在り方に対し、きわめて強い抵抗感を持っている事がうかがえる。

<P-078>

老婆をいたわるナウシカ。

「泣かないで」「悲しまないで」という言葉が印象的だ。

普通なら自分よりはるかに年上の人間に対してなかなか言える言葉ではない。

特に心理的に相手と距離を保つタイプの人間には決して言えない台詞でもある。

これもナウシカが好かれる要素の一つだろう。

< ※ >

ナウシカには基本的に他人に対する恐れが無い。

「対人恐怖」は目に見えない他人の心の中に自分に対する否定的感情を想像してしまうことによる。

他者から否定的感情を向けられた経験の多い人ほどこの傾向が強い。

これは野生動物が人を見て逃げていくのと同じメカニズム、自己防衛本能のあらわれである。

だがその警戒心が他人を遠ざけ、対人恐怖をさらに助長するという悪循環も起こりがちである。

その点、ナウシカには他人に対する敵意というものが全く見出せないだけでなく、他人から自分に向けられた敵意にすら無頓着である。

普通、人(動物も)は自分に向けられた敵意に対しては敵意を返すか、もしくは回避・逃避を試みる。

そこには自分と相手の対立がある。

しかしナウシカは自分に対する敵意も悪意も、まるで豪雨や強風と同じように受け止めているように感じる。

身構えはしてもそれは反撃のためではなく、ただ吹き飛ばされないようにしているだけなのだ。

以上の事から、ナウシカの辞書に「敵」という文字はない、と考える。

<P-080>

みんなに「あいたい」とナウシカ。

彼女の純粋さは、自分の心に徹底して正直なところから来ている。

にもかかわらず、その行動が決して利己的にならないのがナウシカの特異性である。

ナウシカの利他的行動は利己的な欲求から発生したものであり、その意味で彼女は自分の欲求の命ずるがままに生きているとも言える。

これによってナウシカの行動にあまり計画性がない事も説明がつく。

< ※ >

純粋に利他的な欲求、無償の奉仕というものは存在し得ない。慈善事業にしろ社会奉仕にしろ、人はしたいからするのである。そしてそこには必ず社会的評価・精神的快楽といった報酬への期待がある。一般的な人間の利己的欲求のほとんどはイド的なものであるが、ナウシカからはそういった生物学的な欲求が見出せない。これはイドの欠如によるものではなく、欲求の優先順位が通常と異なるからだと考える。

「マズローの欲求階層説」によると人間の欲求は、基底的な生理的欲求からより高次な社会的欲求・自己実現の欲求へと階層をなしており、低次の欲求が満たされるに従って、より高次の欲求が表出するとなっている。ナウシカの場合これが逆転しており、先んじて自己実現欲求があり、その達成のためにより低次の欲求が必要最小限の範囲で発現しているように見うけられる。彼女が自分の身の安全よりも他者の生命を優先するのはこの為である。

< 同 >

また、その「あいたい」順番が、「王蟲>ユパ>ジル>谷の住民」の順になっているのも印象的である。

これはそのまま、それぞれに対するナウシカの愛情の深さを表している。

特に実父ジルがユパの後に位置していること、さらにこの時点でジルは死んでいるにもかかわらず、それに気付いていない事(彼女の能力ならば知覚しても不思議は無い)などから、ナウシカのジルに対する関心の低さがうかがえる。

< 同 >

意味深に包帯を見つめるナウシカ。

ここでもアスベルに対する彼女の特別な感情が強調されている。

|

<P-083>

森の人登場。

蟲使いたちの態度から、森の人が特別な地位にあることが描かれている。

この地位は物語における地位でもある。

<P-085>

この辺りからアスベルとケチャのツーショットが増えてくる。

<P-086>

セルム登場。

数少ない少年の登場人物。

というか、全編を通してナウシカと同年代の男性キャラはアスベルとセルムだけである。

自ずとその役回りも推測できる。

|

<P-087>

ユパの内言によってセルムとナウシカの結び付けが行われる。

<P-088>

セルムの「父は私を遣わした」という台詞から、彼の父が決定権を持った人物(=森の人の指導者)であり、セルムがその息子(=王子)であることがわかる。

お姫様には王子様。

つまり彼はアスベルの代わりである。

また同時に、宮崎が権威主義的な思考に縛られていることを暗示してもいる。

<P-089>

ケチャを腕まくらするアスベル。

宮崎の男女関係に対する潔癖さから、この時点で「アスベル×ケチャ」「ナウシカ×セルム」の図式が確定したと見る。

|

< ※ >

ナウシカの恋は失恋に終わるわけだが、これは半ば予定されていた事のようにも感じる。何で読んだかは忘れたが、以前宮崎がナウシカを「好きな人が他の女性と結ばれても、それを本心から祝福するような人間」と評していたと記憶している。

<P-094>

「青き衣の者」の予言が土鬼の民にとってかなりポピュラーなものであり、いまだ土着の宗教が彼らに強い影響力をもっていることを示している。

<P-095>

ミラルパの身体が常人と異なっていることが判明。

<P-096>

土鬼皇帝本陣の直上を飛び過ぎるコルベット。

一発撃ち込むだけで逆転大勝利だったのに、なぜか素通りである。

それ以前に土鬼の防空網はどうなっているのか。

防衛上あってはならない事態である。

|

< 同 >

チヤルカ(素顔)登場。後々意外と重要な人物となる。ちなみに「チャルカ」ではない。私自身、この間違いに気付いたのは最近である。

<P-098>

逃げ出そうとする将軍。

典型的な腐った権力者である。

宮崎作品において容姿はそのキャラクターの性格をあらわしている。

肥満は強欲・堕落の象徴である。

<P-099>

ものの見事に頭から胴体着陸(?)するコルベット。

にもかかわらず平気な顔して出てくるクシャナ。

ちなみに彼女がシートベルトをしている姿は、一度も出てきていない。

|

<P-100>

自らコルベットのエンジンを回収するクロトワ。

以前の彼なら真っ先に退避したはずである。

キャラが変わってきた。

<P-104>

財宝にも全く関心を払わないクシャナ。

<P-107>

ナウシカをさがすミラルパの思念体。

ここでもナウシカからは敵意を感じない。

「みじめな生き物」という言葉からは、むしろ哀れみすら感じさせる。

<P-108>

子供の貰い手が見つかったのに慌てるナウシカ。

引き取り手が信頼できる人物か確かめる責任を感じてもいるのだろう。

<P-109>

トルメキア戦役がイデオロギーや宗教の対立などではなく、純粋に略奪を目的と来たものであることが判明。

こうした人間の醜さがナウシカを人間世界から遠ざけ、蟲の世界に引き寄せている要因である。

人間世界に対して向けられない愛情(リビドー)を蟲の世界に転移しているのが、この時点のナウシカである。

<P-110>

クシャナの兵法家、そして指揮官としての有能さが描かれる。

クロトワ参謀、出番なし。

のんきに感心してないで、彼はもう少し自分の立場に危機感を持つべきである。

|

<P-111>

捕虜を釈放するようクシャナに詰め寄るナウシカ。

もしクシャナが拒否すれば土鬼に寝返ると脅している。

そんなことをすればミラルパに殺されるだけだが、この時点ではまだ先の思念体が土鬼皇帝であることを知らない。

それがなくても現実的に考えて、敵側から「あっちには愛想が尽きた。土鬼人捕虜を助けたいから仲間に入れて。」と言って近づいてくる得体の知れない小娘を、いったい誰が信用するだろうか。

スパイ扱いされ尋問責めにあうか殺されるのがオチである。

彼女にはこういった現実性(特に政治的な)が欠如していた。

クシャナはナウシカがいつでも本気だと知っているからこの要求を受け入れる。

これはある意味、ナウシカを守ろうとする行動とも受けとれる。

ナウシカの同行を条件としたのはクシャナのプライドや体裁の問題もあろうが、ナウシカに現実を見せその危険を教えようとする意図もあるように感じる。

同時に、現実の恐ろしさも知らず手を汚すこともなく理想論ばかり唱えるナウシカと、過酷な現実を自らの手と心を汚しながら生き抜いてきた自分自身を対比し、ナウシカにも手を汚させることで自分と同類にしてやろう、という消極的な自己高揚動機(主観的な自分の価値を高めようとする欲求)もあると思われる。

だが少なくともこの時点ですでに、クシャナがナウシカに対して好意を持っているのは明らかである。

自らの背をさらしヨロイを留めさせる行為は、彼女がナウシカに警戒心を持っていない事・心を開きつつある事の表れと見ることができる。

同じ王族家の子女という立場のナウシカに対し、クシャナはある種の親近感、さらに言えば姉妹のような感覚を持っているのかもしれない。

|

<P-112>

参戦することを決意するナウシカ。

この行動も彼女の旅の目的(大海嘯の阻止)とは関係が無い。

ナウシカが土鬼人捕虜釈放のためにクシャナと共闘しなければならない理由は無いのだが、彼女はこれを自分に課せられた義務であると考えている。

ナウシカには「苦しんでいる者を救わなければならない」というような、強迫観念じみた使命感があるように感じる。

またナウシカからは、「捕虜を解放すべきだ」という超自我的な動機と、「可哀相な彼らを助けてあげたい」というイド的な欲求の双方がうかがえる。

ナウシカの行動に迷いが見られないのは、彼女が「超自我とイドの志向が不合理なまでに一致した稀有な精神の持ち主」であることによるものと推測する。

<P-114>

取り乱すミラルパ。

彼の言動からは精神的な未熟さが感じられる。

<P-126>

「これからが本物の戦だ」とクシャナ。

血みどろの殺し合い、戦争の現実を見せてやろうと言ったところだろう。

<P-131>

一騎突出するナウシカを慌てて呼び止めるクシャナ。

好意の表れである。

< 同 >

風の神に祈るナウシカ。

この信仰の詳しい描写はでてこないが、ナウシカの思想の根幹を成すものの一つと考える。

< 同 >

また彼女がここで自身の生命を賭けている事がわかる。

<P-133>

ナウシカの行動がクシャナたちだけでなく、土鬼軍の犠牲を減らすためでもあることが読みとれる。

つまり、トルメキア兵と土鬼兵の為に自分の生命を賭けているのである。

またナウシカがクシャナに借りを作りたくないのは、自分とクシャナ(ひいては愚行を続ける人間たち)の間に一線を引いておきたいからとも考えられる。

<P-137>

崩れ落ちるトルメキア兵を支えるナウシカ。

徹底して死を見過ごせない性質が見てとれる。

これは要人がSPをかばうような本末転倒な行動であるが、そういった思考を彼女は持ち合わせていない。

<P-138>

土鬼の少年兵にアスベルを思い出すナウシカ。

いまだアスベルが彼女の心の支えになっていることがわかる。

<P-140>

「生き延びるんだ」「ここで死んではだめだ」とナウシカ。

初めて自分の「生」に執着を見せているが、しかしその表現は義務的である。

他者は「生きていて欲しい」が、自分は「生きなければならない」となっている所が通常とは正反対である。

|

<P-141>

後方を包囲されナウシカの生還を絶望視するクシャナ。

歯を食いしばったその表情は部下の死を見届けた時と同様である。

|

<P-146>

絶体絶命の状況にもかかわらず、「敵意も憎悪も」恐怖すら感じさせないナウシカ。

今の今まで殺し合いをしていたにもかかわらず、馬の手当てをさせてほしいと言う。

決定的にズレている。

現実認識のズレ、あるいは世界観のズレとも言える。

< 同 >

チヤルカが熱心な宗教者でありながら、冷静な判断力と客観的な視野を持っている事がわかる。

<P-147>

僧兵に対する土鬼兵たちの態度から、土鬼の諸部族(被支配層)と皇帝・僧会(支配層)との間に溝があることが見てとれる。

ミラルパはそこに「青き衣の者」が入り込むことを畏れていると考える。

<P-152>

ナウシカ生死不明の知らせを聞き、寂しそうな表情を見せるクロトワ。

その直後、ナウシカ生還の歓声を聞き驚いて振り返るクシャナ。

二人のナウシカに対する感情を表している。

<P-153>

カイを抱きしめ顔を伏せるナウシカ。

自分の生命が助かったことに対する喜びは微塵も感じられない。

<P-154>

そのナウシカを見て微笑むクシャナと苦笑するクロトワ。

二人ともナウシカの矯正をあきらめ、ありのままのナウシカを受け入れたと見る。

特にクシャナは、ナウシカと自分の間の埋められない決定的な差をはっきりと認識したと思われる。

ここでナウシカとクシャナの道は別れる。

|

< まとめ >

この巻でナウシカはクシャナの南進に同行し、自らの目的地である「南の森」を目指す。そしてその道行きで徐々に現実に目覚めていく。だがそれで彼女の行動が現実主義的になるわけでもなく、あくまで理想主義に則って行動し続けることで、自分を必要以上に危機的な状況に追いやる結果となっている。だがそこに迷いや後悔は感じられない。それはナウシカの欲求と理性が奇妙に調和していることに由来している。つまりナウシカには人間誰しもが持っている、イド(欲求)、超自我(理性)、自我(現実)の葛藤が存在しないのである。

またこの巻からナウシカの母性的な描写が増えてくる。これはナウシカの特性が母性を中心としたものになり、物語上の彼女の役割である「絆をむすぶ者」にとって必要不可欠な包容力が付与されたと解釈する。

もう一つ特筆すべきは、P-146で見られるナウシカの(自身の危機に対する)特異性である。土鬼兵らに取り囲まれた極めて危険な状況においても、ナウシカは彼らに対する敵意はおろか恐怖すら感じていないように見える。それはナウシカにとって「敵」という概念が無意味であり、戦場で刃を交える事も自分や愛馬が撃たれる事も、戦争という状況が生んだ不幸な事故だと受け止めているように思える。つまり彼女の主観では皆(戦争の首謀者らは除く)が等しく被害者なのである。この観念によってナウシカは、①自分は誰も敵だと思わない、②だから自分は誰の敵でもない、③よって自分は誰とでも仲間になれる、といったような恐ろしく楽観的な三段論法を無意識に行っているように感じられる。

巻の最後ではクシャナとナウシカの別離が仄めかされている。復讐に生きるクシャナと腐海の謎を求め「南の森」を目指すナウシカ。彼女らが同道する理由は捕虜釈放と同時に無くなった。