<P-016>

ここにきて蟲使いが物語上重要な位置に浮上してくる。

<P-023>

粘菌が王蟲の森と混じり合って安定したことが判明。

これにより粘菌大増殖の危機は回避された。

そして粘菌を森に招き入れるという王蟲の行動が、最も理に叶ったものであった事が明らかになる。

< 同 >

「食べるも食べられるもこの世界では同じこと」、「森全体が一つの生命」というセルムの言葉。

当然その中には自分たちも含めている。

意訳すれば、「生も死も同じこと。仲間(森を構成する他の生命)の死は自分の生であり、自分の死は仲間の生。みんなまとめて一つの生命・森であるから、失われるものは何もない。」となるだろうか。

これは現実の自然にも当てはまる考え方である。

<P-024>

人間の愚行が世界を破局に導き、その度に蟲たちは大海嘯で犠牲を払いつつそれを回避する。

その結果、腐海はさらに広がっていく。

上人と同様、森の人や蟲使いも人間の愚行を世界が浄化に至る過程として認識している。

< 同 >

自分たち(僧会)の過ちを泣いて悔やむチヤルカ。

ここに彼の信仰は破綻したが、彼本来の良心やミラルパへの忠誠心はまだ生き続けている。

|

<P-025>

蟲使いが支族ごとにまとまって暮らしていることが判明。

だが彼らですら、300年前の間に人口が減少してきたようだ。

また、「支族」 と言うからには本家があるはずなので、おそらく「森の人」がその本家にあたるのだと思われる。

<P-027>

胎児の姿勢で漿液に包まれるナウシカ。

自閉モード全開である。

|

<P-032>

蟲使いたちが精神的な意味においても、想像以上に腐海に近しい存在であることがわかる。

<P-035>

共に死のうとしたナウシカを惜しんだ王蟲が彼女を守った事が判明する。

< 同 >

チククはナウシカを前にしていながら、ナウシカの思念を感じることが出来ずにいる。

彼はナウシカの心が死んでしまったと思ったのだ。

|

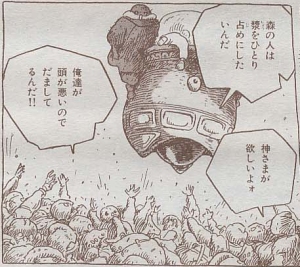

<P-036>

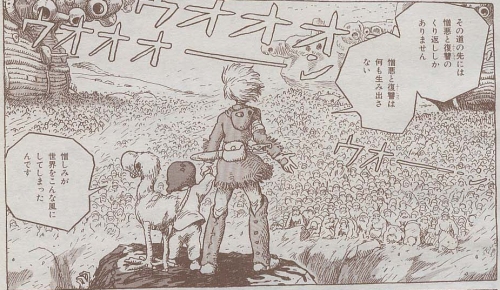

ナウシカを神と崇める蟲使いたち。

300年前の大海嘯の時に森の人や蟲使いの祖先を導いた「青き衣の者」は、彼らにとってまさに預言者であり、新しい青き衣の者(=ナウシカ)の登場は救世主の再来を意味しているのである。

|

< 同 >

また、蟲使いの歴史が苦難に満ちたものであったことが容易に想像できる。

<P-037>

蟲使いと同様、森の人にとってもナウシカは預言者に等しい存在なのだろう。

|

<P-038>

王蟲の苦悩が、人の心では耐えられない程深いものであった事をうかがわせる。

ここで使われる「深淵」という言葉が意味するものは、本来の意味での「虚無」であろう。

だが、作品中で「虚無」はより心理学的な意味合い(タナトス)として用いられているので、それに代わって「深淵」が概念としての「無」を表象しているのだと考える。

ナウシカは王蟲の消えた闇の前に一人取り残されている。

< 同 >

蟲使いたちの精神文化の未熟さがうかがえる。

|

<P-040>

セルムの慈悲深さが描かれる。

ナウシカとの類似性の強調でもある。

<P-049>

自分の快楽の為だけに行動するナムリス。

周りのことも他者の犠牲も、自らの未来ですら彼にはどうでもいい事なのだろう。

ナウシカのイドが超自我に一致しているのに対して、ナムリスの超自我はイドに一致していると言える。

彼にも(悪い意味で)葛藤や迷いというものが見当たらない。

|

<P-050>

ミラルパの亡霊。(残存思念と言うべきか?)

もはや思考力もなくし、執念だけで動いている。

幽体離脱した状態で肉体が死ねばこうなるのだろうか。

|

<P-057>

さらなる愚行を止める為、死を覚悟の上、戻るチヤルカ。

一方、セルムはあくまで人間界の事には無関心である。

|

<P-059>

逃げるクイを追いかけるクロトワ。

以前の彼なら「あんなバカ鳥、知ったことか」と放置しただろう。

もはや完全にイイ人である。

|

<P-065>

夢から覚め、精神世界で意識を取り戻すナウシカ。

ただ、もう以前のような幼女の姿ではない。

虚無(現実)を認めたことで、精神的に大人になったのだろう。

|

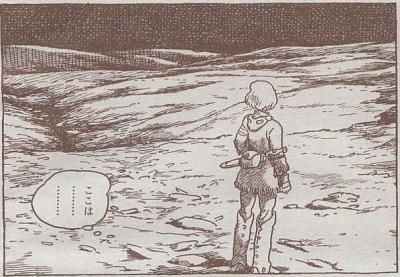

<P-070>

不毛の大地は、タナトスの領域を象徴している。

|

< 同 >

長い時間の中で鬱積してきた憎悪・恐怖が全身を覆っていたミラルパ。

ナウシカの哀れみは彼にも向けられる。

|

<P-071>

どんな状況にいても弱っているものを見捨てられないナウシカ。

|

<P-072>

自分が絶望に屈し、虚無に喰われたことを自覚するナウシカ。

|

<P-074>

ここが自分の内世界であると知るナウシカ。

同時に先の不毛の大地が、自分の心の闇であることに気付く。

< 同 >

世界の謎に最も近い一族である森の人がその秘密を分け与えるという行為は、ナウシカへの最大の敬意と受容を意味している。

<P-077>

ミラルパを指し、「この者はすでに私の一部」というナウシカ。

彼女の人並み外れた寛容さを象徴している。

「愛する」とは他者を自己の一部として認知する事であり、ナウシカの場合その受容する対象の範囲がほとんど無制限であるように感じる。

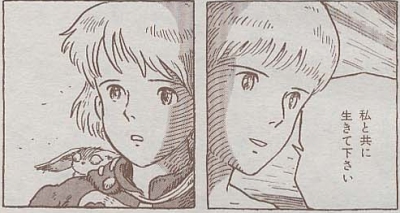

<P-081>

ナウシカを見つめるセルム。

その穏やかな眼差しがナウシカへの特別な好意を表している。

宮崎作品において、男女間の愛情は決まってこの形をとっている。

恋愛というものがより生物学的(イド的)なものであるのに対して、彼が賛美する友愛・慈愛・敬愛などは一様に極めてプラトニックなものである。

|

< ※ >

一般に愛と呼ばれる現象には大別して二つの異なる基本原理が働いていると考える。それは、(A)リビドーに由来した利己的・生物学的な原理と、(B)自己実現欲求に由来する互恵的・プラトニックな原理である。(A)は本能・遺伝子の要求によって生じ、遺伝子の保存をその目的としている。本質的には性欲である。一方(B)は、思想的な類似性や価値観の近似性を重視し、自我の拡大(同一性の安定)を目的としている。本質的には感情というよりも、自己概念に外部概念(他者)を取り込むためのツナギのようなものである。(A)は初期のクロトワやマニの戦士、トルメキアの奴隷商人らに見られ、(B)は王蟲や僧正・上人、ユパ、セルム、アスベルらに顕著に見られる。彼らの扱いの差を見れば、宮崎がいかに性愛・性欲を蔑視しているかは想像に難くない。

「愛」という言葉の概念として(A)は相応しくないように思えるが、一般的にはどちらも「愛」と呼ばれている。また、実際にはこれらの原理が単独で働いているのではなく、どんな形の愛でも必ず、この両方の原理が様々な比率で組み合わさったものである。

<P-083>

声を立てて笑うミラルパ。

幼児退行している。

< 同 >

セルムの殺し文句、「笑顔がとてもイイ」。

思ったままを言葉にできる彼の純粋性を象徴している。反則だ。

|

< 同 >

百歳以上のジジイの亡霊を「いい子だから」とあやすナウシカ。

ナウシカのとってユパや王蟲、僧正、上人などは敬愛する者(=自分の思想の一部)であり、上位の存在と捉えていると考える。

またクシャナやアスベル、チヤルカ、ナムリスなどは自分と同列の存在として、それ以外の者たち(下位の存在)は皆子供のようなものと感じていると思われる。

|

<P-084>

自分が死んでいないことを知るナウシカ。

彼らのいる森が実在のものであることが判明。

恐らく彼らは幽体離脱の状態で移動しているのだろう。

< 同 >

ナウシカの森を「奥深い」というセルム。

それはナウシカの精神の奥深さでもあるだろう。

<P-085>

「腐海の底でマスクを外してゆっくり眠る」ことを願っていたと明かすナウシカ。

自分の居場所は人間界ではなく腐海の奥底だと感じているようだ。

マスクは腐海と人間を隔てる境界の象徴であり、それを外すという行為は、その境界を超え腐海の一部になるということを意味している。

「ゆっくり眠る」が意味するところは、現実からの解放と永遠の安らぎ=死であろう。

これは第五巻の「生きたまま木になれれば」という言葉とも一致する。

これらからわかる事はナウシカの行動が全て外部の誘因によるものであって、仮にそれらが無かったら彼女の人生は極めて受動的なものとなっていただろうという事である。

つまり全ての生物に普遍的な行動基準ともいうべき利己的な欲求がナウシカには始めから欠落しているのである。

もしナウシカが平和な世界に一般人として生まれたとしたら、その一生は極めて平凡なものになっていただろう。

ナウシカのこういった特性は、まさに苦難の時代において最も活性化するのであり、ユパの「危機に瀕した時、時空を越えて我々の種族が生み出す人々」の言葉通り、預言者・救世主としての資質そのものなのである。

< 同 >

絶望に屈し、死を受け入れてしまったと認めるナウシカ。

もう自分には生きる気力もその資格も残っていない、と感じているようだ。

|

<P-087>

ついに腐海の核心、「清浄の地」に辿り着くナウシカ。

ここでナウシカは自分の信じて来たことが正しかったと知る。

|

<P-092>

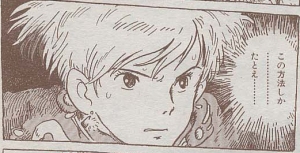

信じきることが出来ずに一度見失ってしまった希望を、再び取り戻すナウシカ。

|

<P-093>

成仏するミラルパ。

それを見送り、「よかった」とつぶやくナウシカ。

自分に憎悪を向け、殺そうとまでしていた人間に対してこのような感情を持てる人間は極めて稀有な存在であろう。

「汝の敵を愛せ」と言ったキリストもそんな人間だったのだろうか。

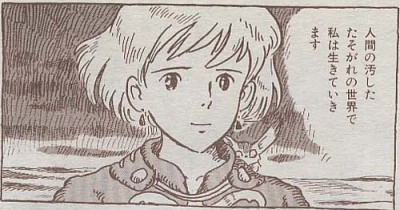

< 同 >

自分のいるべき場所がこの清浄の地ではなく、あの苦難の世界であると自覚するナウシカ。

世界全体で見ると甦ろうとしている部分もあり、滅びようとしている部分もある。

そして自分は後者に属する存在である、と認識しているのだろう。

ナウシカの視野はここで地球全体まで広がったと見る。

<P-094>

清浄の地の存在を、他の人間たちには秘密にしようと決めるナウシカ。

人の愚かさ・醜さを知っているが故の決断である。

同時に、かつては背負いきれずに押し潰された現実を、もう受け止める事ができている事がわかる。

< 同 >

視野の拡大と共にナウシカの思考も、世界全体を千年単位で見渡すレベルにまで高まっている。

<P-096>

「まるで生まれかわったよう」という言葉が、ナウシカの新たな世界観の獲得と同一性の確立を示している。ナウシカの幸福感は絶望を乗り越える(受けとめる)ことができた者に特有のものである。

< ※ >

宮崎の考える精神的な発達とは、つらい事から目をそらさずにありのまま受けとめ、それを組み込んだ新たなシェマを構築することを指していると考える。(哲学ちっくに言えば、止揚による弁証法的発展である。きっと。)

<P-097>

ナウシカが自分(たち)と同じ心を持つ者だと確信するセルム。

そして彼はナウシカにプロポーズする。どんだけスピード婚だ。

|

しかし、ナウシカにとって自分と森の人との差異は決定的であったのだろう。

ナウシカの言葉が意味するところは以下のようなものだと考える。

“確かにナウシカも森の人も同じ価値観・世界観を共有している。だが森の人は言わば観察者であって、状況に対し能動的に行動し、これに変化を与えるという考えをもっていない。彼らにとって全ての事象は森(星)が決めることであり、大海嘯後の混乱で人類がどうなったとしてもそれは必然の運命である。”

実際、人間がどのような行動をとったとしても(最悪、巨神兵を使ったとしても)腐海が広がり続けることに変わりは無く、せいぜいその進行が早まるか遅まるかの些細な問題でしかない。

それに対しナウシカは、人間の世界にまもなく訪れるであろう破局を放置し、運命に身を委ねるという生き方が出来ない。

今までもそうであったように、少しでも多くの生命を救う為、少しでも多くの愚行を食い止める為、少しでも破滅を遠ざける為にできる限りの事をするのである。

< ※ >

全世界がいずれ腐海に覆われることを考えると、森の人は「人類の次なる形態」であると言えるだろう。

<P-098>

人間の世界で生きていく、と宣言するナウシカ。

腐海の秘密を知り、世界が甦ろうとしている事実を知った今、自分がすべきことは王蟲を追いかける事でも腐海の一部になる事でもなく、人類のさらなる愚行を制止し、緩やかに滅び行く旧世界に新世界の到来に備えた新しい秩序と黄金率を確立する事だ、と見出したものと考える。

それはまさに「王者」の果すべき役割である。

|

< 同 >

森の人の祖がかつての大海嘯の際、青き衣の者に導かれて腐海に入ったとあった。

蟲使いは恐らくその時に、俗世との縁を断ち切れず森の人になれなかった者たちなのだろう。

別の視点から見れば、彼らは外界の人間と森の人の中間に位置し、人類が森の人になる過程と捉える事もできる。

<P-099>

クロトワさん、目のアザが前日までと逆である。

寝ぼけたチククにエルボーでももらったのだろうか。

<P-100>

一同合流。

物語は大海嘯後の世界へと入っていく。

<P-102〜103>

ヴ王登場。

常に道化を従え、犬と猫も脇にいる。

かといって、それらを大事にしてるわけでもない。

楽器を爪弾きながら神官の戒告を聞き流す。

また自らを「朕」と呼んでいる。

これらのことから彼が、冷笑的(=現実主義者)で、人間も神も信じず、意見も聞かず、自分が唯一の支配者である、と考えている事が推測できる。

|

<P-104>

実子である皇子たちを足蹴にして罵倒するヴ王。

親子の情など全く見られない。

まぁ、皇子たちにしても同じだろうが。

< 同 >

トルメキア戦役の真の目的が、シュワの墓所に隠された旧文明のテクノロジーであったことが判明。

<P-106〜117>

ナウシカ不在の風の谷の様子が描かれる。

ナウシカの代わりを立派にこなすテパ。

女たちも子供たちも皆が協力し、一丸となって谷を守っている。

これはナウシカがいなくても風の谷が自律していけることを表している。

さらに大ババの言葉によっても、ナウシカが戻らない可能性を暗示している。

<P-117>

住む土地を失った土鬼の人々に、自分たちのパン(食料)を半分分け与え、受け入れる風の谷の民。

自分たちにとっても困難な局面において、自らの懐を痛めて他者を助ける砂漠の民の心意気と言えよう。

これはナウシカの考え方の基礎となっている「風の神様」と共通しているものだと思われる。

また、この場面は同時に、大海嘯後の世界に希望を投げかけてもいる。

|

< 同 >

ついにヴ王自らが出陣。

大海嘯によって土鬼帝国がほぼ崩壊した現段階で、ヴ王の本隊に匹敵しうる軍事力はどこにも無い。

トルメキア戦役は最終局面を迎えた。

<P-118>

自分が神などではなく、蟲使いたちと同等の人間であると諭すナウシカ。

超現実的な存在を求め、ある人間を人間以上と崇めたりすれば、人は主体的な判断力を失い、妄信や狂信に陥る。

真の絆は「神と人」という主従関係からではなく、「人と人」という対等な関係からしか生まれない。

この一連の主張は、ユダヤ教系一神教(ユダヤ・キリスト・イスラム)へのアンチテーゼと見ることもできる。

< ※ >

そもそもナウシカは地位や存在の上下関係をどう考えているのか。

かつて彼女はミラルパや粘菌を「みじめな生き物」と呼んだ。

この言葉は普通に聞けば蔑視である。

普通、人が他者を哀れんだり同情したりする時、そこには必ずと言っていいほど優越感や蔑視が介在する。

ナウシカの口調の使い分けなどからも、上下意識のようなものはハッキリと見てとれる。

仮にナウシカに蔑視が無いのならば、その上下意識とはどんなものだろう。

おそらく、その上下位置はそれぞれの精神の発達段階によって決まっていると推測できる。

低い発達段階にいる者は単純に子供だけでなく、ミラルパ(の亡霊)や粘菌のように自己制御力や理性・知性に欠ける者も含まれる。

彼らは一個の存在として確立していないので、ナウシカにとっては(例え百歳以上でも、人間ですらなくても)子供のようなものなのだろう。

だが、未発達はあくまで未だ発達がなっていないというだけであり、それをもって優劣とはならない。

一方、クシャナやクロトワ、アスベルにナムリスなど、一定以上の発達段階にいる者たちはそれぞれの信条などに関係なく、皆、自分と同列の存在と認識していると考える。

またそれとは別に、ナウシカの主観において特別な(上の)地位を与えられている者たちもいる。

ユパ、僧正、上人、王蟲などがそれである。

彼らは皆ナウシカの尊敬する人物(と蟲)であり、彼女に思想上の影響を与えた者たちである。

彼らの存在・思想が基点となってナウシカのシェマ・思想は構成されている。

< ※ >

一般においても例外的に見下した感情を伴わない憐憫(れんびん)や同情がある。

それは例えば親が我が子に向けるものなどである。

この場合、親にとって子供は自身の一部とも言うべき存在であるから、子供の不幸は同時に自分の不幸としても認知される。

つまり自分と繋がっている他者に対して、人は(繋がりの深さにもよるが)優劣感より同一視を働かせる。

先にナウシカの母性について触れたが、これこそナウシカが他者を蔑視したり優越感を持ったりしない最大の理由であろう。

つまりナウシカにとって完全な他人など存在しないのであり、彼女が全ての人間の悲哀を自らのものと感じている事は、これまでの行動を見れば明らかである。

これはナウシカと全ての他者の間に「ツナギ」が存在していることを示している。

<P-119>

蟲使いは相当臭いらしい。

にもかかわらずナウシカはそれを一顧だにしていない。ナウシカとて臭いと感じているはずである。だがその匂いも蟲使いという存在の個性として受け止めているのだろう。

< ※ >

ナウシカは不快な感覚(痛み・悪臭・寒さ・暑さなど)に対して強い耐性を持っている。

これは単純にそう設定されたからでもあろうが、現実においてもそういう人間は存在する。

これらの生理的な不快感は、人間を含め動物一般において本能により規定されている。

生理学的に見れば、最初は単なる神経上の電気信号であったものが脳に届き、そこで解釈(快・不快やその強弱の判定)がなされ様々な感覚として認識される。

この過程を経て初めて、例えば痛点で発生した神経信号は痛み(=回避すべき感覚)となり、それに応じた行動が発生する。

だが人間の場合、この過程に二次的に介入することでその感覚の意味自体を変えてしまう事ができる。

例えば同じ注射でも大人は子供ほど痛がらない。

これは単純に大人が注射の痛みに慣れている、つまり「経験の差」と言う事もできるが、「意識の差」というのも無視できない要素だろう。

子供はその経験の乏しさから注射に対しより恐怖を感じ、そのため痛覚に意識を集中してしまうのである。

結果、痛みは最大限知覚され、さらに恐怖が痛みの否定的意味合いを増幅し、それを過大に認識させるのである。

一方、大人は過去の経験もあり、また「大人が注射で泣いてはいけない」といった一般観念も働き、実際の痛みを最小限の意識化で済ますのだと考える。

また、これのさらに発展した例としてマゾヒズムが挙げられる。これは生理的には不快である感覚を、解釈の段階で快感と意味付けているのだと推測する。(あまりコアのものはどうか知らないが)

<P-121>

制止するクロトワをビミョーな笑みを浮かべて振り返るナウシカ。

クロトワが彼なりに自分を案じてくれている事を暖かく感じる一方、もはや自分の決意が彼の論理では翻らない事を理解しているといった表情である。

|

<P-123>

ミトらは、もうナウシカが自分たちの理解が及ばないほどの高みにまで達していると感じている。

だが、理解はできなくとも、その意志の正しさだけは確信している。

<P-126〜127>

今もってチヤルカが僧であり、ミラルパにも変わらぬ忠誠心を持ち続けていることがわかる。

ミラルパや僧会の行ってきた事が間違いだったと認めているにもかかわらず、信仰心を維持することができているのは、彼が自身の良心と照らし合わせて僧会の教義が正しいと確信するに至っているからだと考える。

すでに僧会の教義と彼自身の良心は一体化している。

これは別に僧会の教義が正しかったというのではなく、チヤルカが彼の元々の倫理観に添う形でそれを解釈したからだろう。

同じ教義でも異なる解釈をすれば正反対の行動に結び付くことは、世界中で破壊活動を行っているテロ組織を見れば明らかだ。

<P-129>

巨神兵を運ぶ土鬼の船団と遭遇するナウシカ。

船団の運んでるものを見て即座にそれが巨神兵だと判断している。

ナウシカはアスベルからもクシャナからも巨神兵の話は聞いていないはずだから、ミトから土鬼が巨神兵を運んでいた事を聞いたのだろう。

<P-130>

ミトを呼ぶナウシカ。

巨神兵の破壊を即断したと見る。

それにしても便利なチクク。ケータイの代わりにもなる。

<P-133>

チククが土鬼の土王の末裔であることが判明。

宮崎先生、どうしても権威主義的思考が捨てられないと見える。

ここに来てチククがナウシカの便利ツールから、一気に物語上の重要人物へと変身を遂げる。

<P-136>

自分の主観イメージを民衆に見せるナウシカ。

民衆はナウシカの主観を通して自分たちの現状を理解する。

<P-137>

「憎しみより友愛を」

誰もが理解していながら、これほど実現の難しい真理が他にあるだろうか。

|

< ※ >

難しいのは結局のところ、これが理性と感情の戦いであるからだろう。

そして人類史始まって以来、理性が感情に打ち勝った例はほとんど無い。

一人一人なら感情に勝る理性を持つものは少なくない。

しかし、集団になると同調作用で感情は増幅され、理性は弱まる傾向がある。

<P-143>

初めて自らの意志で能動的に破壊行為を行うナウシカ。

甦って以降の彼女の決定的な変化をうかがわせる。

これまでのナウシカは状況々々で理想主義的に行動してきた。

しかし、ここで彼女は未来まで俯瞰(ふかん)し、最も犠牲が少なくなるよう極めて現実主義的に行動している。

これは彼女が人間の絶望的な愚かさや世の無常をありのまま受け止め、必要悪や矛盾といった概念をシェマに統合できていることの証明である。

ナウシカは現実の持つ残酷さや曖昧さへの耐性を獲得したのである。

|

<P-147>

アスベルと再会するナウシカ。

彼の無事はミトに聞いて知っていたはずであるが大きく反応している。

いまだ彼に対して特別な感情を抱いているのか。

< 同 >

秘石が再登場。

今さら、という気もするが。

<P-150>

炎の中、剣を手に闘志をみなぎらせるナウシカ。

ナウシカの新たなペルソナ、「破壊者」としての一面を印象付ける。

ここでナウシカは「預言者」(道を指し示す者)の枠組みを越え、自らの手で世界を変えようとする「変革者」(道を切り開く者)となる。

<P-152>

ナムリスが特に意味も無く巨神兵を運んでいたことが判明。

まさに子供のオモチャである。

だが、もし戦況が絶望的になったら、彼は迷わず巨神兵を解き放っただろう。

それによってトルメキアのみならず土鬼もが焼き尽くされたとしても、その光景を爆笑しながら眺めたであろうことは想像に難くない。

<P-153>

初めて「全ての生命が生まれ、そして帰る場所」について記述される。

「生」の肯定に一辺倒だったナウシカの思想に死の哲学が統合されたことを示している。

< 同 >

以前のミラルパがナウシカと似て、慈悲深い名君であったことが判明。

<P-154〜156>

ナウシカを「ひきむしってはずかしめてやる」と宣言するナムリス。

外道丸出しだが、ここまで露骨にナウシカを汚そうとする人物はいなかった。

|

ただ、この状況でナウシカを辱めたところで民衆が鎮まるわけでもない。

単にムカツクから民衆の眼前で、彼らの崇めるナウシカを最大限冒涜してやろうという陰湿な動機でしかない。

だが、これを宮崎の意図として見ると多少意味が違ってくる。

「青き衣」はナウシカの象徴であり、それが引き裂かれる描写はそれまでのナウシカ像の破壊を意味している、と見る事もできる。

ここで宮崎はナムリスを使い、従来のナウシカ像を一度徹底的に破壊しているのである。

さらにいままで忌避してきたこの類の描写がここで初めて用いられていることから、この時点で宮崎が本作品から全てのタブーを取り払い、一切の妥協や手加減を排して「聖域なき物語」(=生身の宮崎哲学)を作る事を決意したと推測する。

<P-155>

土鬼の国教が初代神聖皇帝によるものではなく、ミラルパが独自に作り上げたものであることが判明。

僧会も同様。

<P-158>

巨神兵復活。

|

<P-161>

巨神兵に感情がある事が判明。

<P-163>

巨神兵が想像していた兵器と違い、心を持っている事に気付くナウシカ。

しかし、この時点では内なる目としての「意識」は確認できない。

<P-164>

秘石の光を受けて喋れるようになった巨神兵。

秘石が巨神兵に自我を与えたと読める。

ここで秘石は巨神兵に対して「パソコンのOS」のような働きをしている。

巨神兵は「胎盤の箱」に秘石を設置する事で成育する。

恐らく本来は、秘石が箱を通して身体を形成した後、この自我がインストールされ誕生となるのだろう。

しかしこの巨神兵の場合、身体の形成途中で秘石が外されてしまった為、成長が止まってしまった。

「複製技術の応用」によって身体の形成はなされたが、自我が無ければ自律はできない。

ナウシカに秘石を与えられた事で彼はやっと完成したのである。

< 同 >

ナウシカを「ママ」と呼ぶ巨神兵。巨神兵は秘石の持ち主を親と認識するように出来ていると見ることもできるが、後で明らかになるように彼らが人間に支配されない存在であることを考えると矛盾が生まれる。また本来の巨神兵育成は「胎盤の箱」に秘石を設置するだけであるから、秘石の持ち主の特定などできないはずである。自我が獲得された後、初めに見た人間に「刷込み」がなされると考える事もできるが、「火の七日間」当時、無数の巨神兵が同じ目的の下に活動していた事を考えると、彼らの行動理念は「親」に与えられたものではなく、先天的なものだったと考えるのが妥当だろう。(B7/P-157)

< ※ >

もし巨神兵一体々々に秘石があり、それぞれ異なる所有者(ママもしくはパパ)がいたなら、どう考えても「調停者・裁定者」としての中立性や一貫性は期待できない。つまり、巨神兵がそれぞれ親を必要とする理由は無いはずだ。しかし、実際にこの巨神兵はナウシカを「ママ」と呼び、「ママガイナイノトテモコワイ」とすら言っている。そこで三つの仮説が成り立つ。

(A)本来巨神兵は集団(群れ)で活動するものであり、新しく生まれた巨神兵は既存の巨神兵との交感(並列化)によって同一性を獲得する。最初の一体や孤立して生まれた巨神兵は他の巨神兵から同一性が獲得できないので、代わりに人間から獲得する。その場合のみ親を必要とする。

(B)ナウシカを巨神兵の母とするために宮崎が設定を歪めた。

(C)この時点ではまだ宮崎の中で設定が固まってなかった、もしくはそこまで考えてなかった。

< 同 >

ごく当り前の事のように反乱を起こすクシャナ。

そもそもこの同盟自体、部下を救出するための口約束でしかなかったのだから、まぁ潮時と言えるだろう。

それにしても、ナムリスはクシャナに対しあまりにも無警戒過ぎた。

<P-165>

「墓所の主」という存在を口にするナムリス。

それが予言者的な位置付けにある事がわかる。

|

< まとめ >

この巻ではナウシカの復活と新たな戦いの始まりが描かれている。

この節目で、ナウシカの思考・行動原理は劇的な変化を見せる。

行動面では目の前の状況ではなく大局的な視点を軸に、先を見据えた現実主義的な判断に基づいて行動するようになっている。

またその行動も従来の救済者的なものだけでなく、破壊者・変革者といった性質も持つようになっている。

思考面では視野はさらに拡大し、かつては拒絶していた虚無や死なども現実の一側面として受け止め、彼女のシェマはより一層奥深く、また強靭なものとなっている。

これらが意味するのはナウシカの思想・哲学が完成に近づいている事である。

そして、ナウシカはその信念に基づいて世界を変革していくのである。

復活以降のナウシカは、自分のなすべき事が民衆を導くことだとはっきりと自覚している。

「水は低きに流れ、人の心もまた低きに流れる」とは某革命家の言葉だが、優れた指導者を欠いた大衆は容易にその愚かさを具現する。

ユパやクシャナが指摘するように今、新時代の王が必要とされているのである。

ナウシカのこの特性はまさに「王者」のそれであり、その性格は前期においては旧秩序を破壊する変革者・革命家となり、後期においては新秩序を構築する創造者・民衆を束ねる指導者といったものになる。

物語としては、人と人との争いを中心としたものから、巨神兵やシュワの墓所など旧文明のテクノロジーを中心にしたものへと変化してきている。

トルメキアはヴ王の下、再び攻勢をかけるようではあるが、その目標は土鬼ではなくシュワの墓所にある。

一方、土鬼は使徒・ナウシカの出現とナムリスの失脚とで、もはや戦争を継続する動機も論拠もなくなった。この時点で人の世界におけるナウシカの戦いは終わり、新たな戦いが人間界の外で始まったのである。