<P-005>

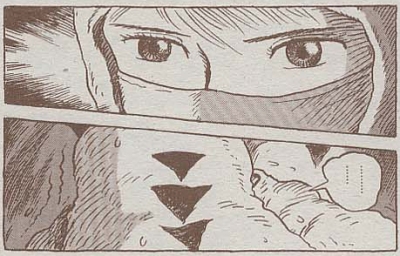

致命的な傷を負いながらも、あくまで冷笑的なナムリス。

そこからは生に対する執着も、現世に対する未練も、まるで感じられない。

彼は大切なものを何一つ持っていない人間なのだ。

<P-007>

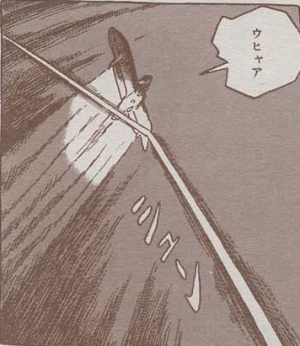

ガンシップを撃ち落そうするも、ナウシカに止められ、とっさにビームを外すオーマ。

「ビームを曲げる」という荒業は、日本のマンガ史においても、他に「コブラのサイコガン」くらいしか例がない。

それにしても(おそらくクロトワだろうが)、この状況で「ウヒャア」という叫び声はいかがなものだろう。

|

<P-011>

巨神兵を「わたしの子」と呼ぶナウシカ。

自分が解き放ち、自分にしか従わないのだから、自分が責任を持たなければならないと考えるのは、しごく自然なことだ。

< 同 >

シュワの墓所に行き、扉を閉めると宣言するナウシカ。

墓所が世界の歪みの根源であると考えている事がわかる。

<P-013>

頭巾をかぶってないユパが見れる数少ない場面。

実はモヒカンでした。

|

<P-014>

自分のマントをナウシカに渡すクシャナ。

これが後々、意外と重要な意味を持ってくる。

|

<P-015>

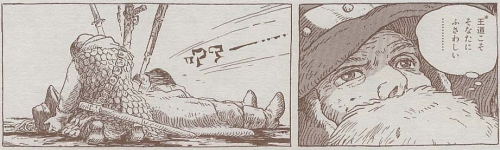

ナムリスの最期。

人格はもうどーしようもなかったが、彼のシェマ・レベルはかなり高いものだった。

しかし、それを支えた冷徹な客観性は、彼が何ものにも特別な思い入れを持たないが故のものである。

|

<P-016>

この時点でナウシカが、クシャナやクロトワにとってすら中心的人物となっていることがわかる。

<P-020>

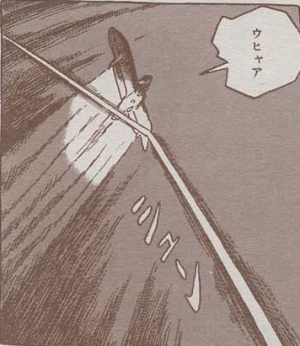

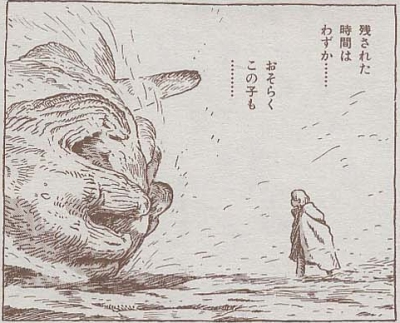

巨神兵の身体が不完全であることが判明。

正しい手順で成育しなかった事が原因と思われる。

それは彼の生命が長くないことを暗示してもいる。

|

<P-021>

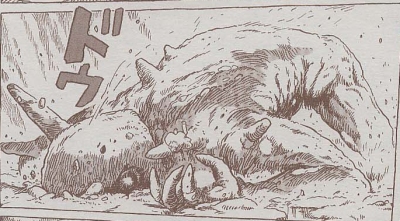

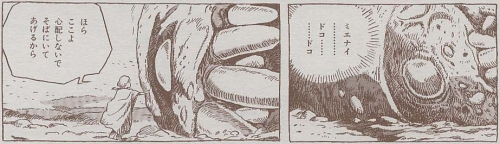

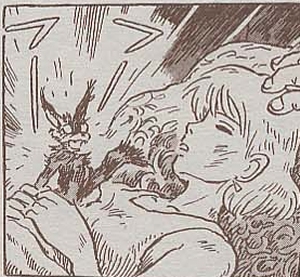

巨神兵が完全にナウシカに懐いている様子がわかる。

彼に接するナウシカの態度も、すでに母親的なものになっている。

|

<P-022>

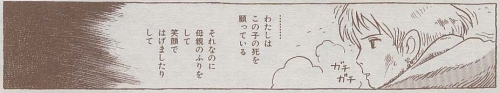

巨神兵が純粋にナウシカを母と慕っているのに対し、ナウシカは心の中で彼の死を願っている。

彼女はそんな自分に嫌悪感と罪悪感を感じる。

同時に、望まれず生まれて来てしまった巨神兵に対する深い哀れみも感じている。

|

< 同 >

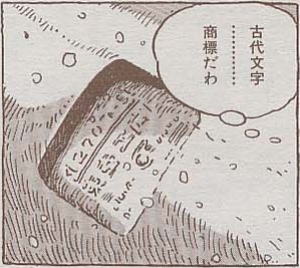

巨神兵の歯に刻まれた商標には、『東亜工廠』らしき漢字が見える。(これについては沢山のご意見を頂きました)

巨神兵の製造に日本が関わっていた事を暗示しているが、コマの大きさを見るに、特に深い意味は無いと思う。

|

<P-024>

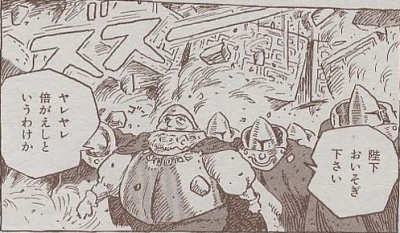

トルメキアの皇子たちが再登場。

この二人、双子と見た。

利害の一致もあるだろうが、ヴ王やクシャナへの態度と比べて、兄弟同士では意外と仲がいいように感じる。

|

<P-026>

巨神兵の身体が腐敗し始めていることが判明。

相当臭いらしい。

蟲使いといい、巨神兵といい、ナウシカは鉄の嗅覚を持っているようだ。(おそらく料理は上手くないだろう)

<P-027>

巨神兵の発する光が有害だというナウシカ。

放射能だろう。

<P-029>

殺しを楽しむ巨神兵。

子供がアリを殺して遊ぶのと同じである。

ナウシカの必殺技『念話スパーク』が再び炸裂。

|

< ※ >

宮崎は人間が生来持つ攻撃性や残虐性を、ここで巨神兵を通して描いている。

宮崎作品には、どちらかと言うと性善説的な描写が多いが、この描写などは紛れもなく性悪説的である。

<P-031>

巨神兵の出す光で、自分たちの身体が致命的なダメージを受けつつある、と悟るナウシカ。

彼女の行動がすでに、死を覚悟したものになっている事がわかる。

この辺りからナウシカの行動は、徐々に機械的になっていく。

|

<P-033>

チククが巨神兵と同じ危うさを持っている事に気付くナウシカ。

強大な力を持ちながらも、それを制御するにはあまりに未熟な二人の子供。(チククの場合は超常力よりもむしろ血統)

|

< 同 >

「世界を敵と味方だけに分けたら全てを焼き尽くすことになる」

善か悪か、白か黒かといった二元論の致命的な欠陥を指摘している。

どこぞの大統領やら原理主義者やらが、何をおいてもまず理解すべき言葉である。

< 同 >

「セルム・・・・・・どうかわたしをみちびいて」とナウシカ。

ナウシカのセルムの呼び方から敬称が外されている。

彼女とセルムの心的距離を表している。

< 同 >

巨神兵に名を与えるナウシカ。

「母親のフリ」ではなく「本当の母親」になることを決意したと読める。

同時に彼女は、主体的に巨神兵の力を利用することも決意する。

これは核兵器廃絶の為に核兵器を使用するようなものである。

その是非には触れないが、少なくとも理想主義的だった以前のナウシカなら決して選ばなかった選択であろう。

|

< 同 >

オーマは「立派な人」という概念と共に、衝動を抑制する超自我・行動基準を獲得する。

<P-034>

自らを「調停者」と呼ぶオーマ。

行動基準の獲得に伴い、先天的に内在していた自己同一性(Self-identity)が表れたと見る。

|

<P-035>

初めて巨神兵の存在そのものについて考えをめぐらすナウシカ。

巨神兵が単なる兵器以上の役割を与えられ、建造された事をうかがわせる。

<P-040>

皇子らに名を尋ねず、自らも名乗らないナウシカ。

ナウシカの戦いが人間世界の外側で繰り広げられている事、それに現人類を関わらせず、一人で決着をつけたいというナウシカの意志が読み取れる。

<P-041>

戦争が終わってもまだ愚行を続けようとするトルメキア人たちに説教するナウシカ。

正論には違いないが、そんなものが欲望に駆り立てられた人間に通じるはずもない。

|

<P-042>

抜群のコンビネーションで白々しいセリフを並べ立てる皇子たち。

やはり双子説、濃厚。

|

<P-046>

オーマが皇子たちの思惑を見抜くほどの知性を持ち、主体的に行動し始めている事がわかる。

<P-049>

テト、やばげ。

|

< 同 >

オーマが念話や透視でナウシカを見守っている。

これも主体的な行動である。

<P-051>

巨神兵が人間の生き死にを決定する『裁定者』でもあった事が判明。

これには旧文明末期の増加した人口を間引く意図もあったと思われる。

< ※ >

『裁きを行う者』、『審判』。これらが連想させるのは、キリスト教などで終末に来るとされている『審判の日』だろう。

<P-053>

蟲使いにも特殊な能力が備わっている事がほのめかされる。

彼らを一般人と森の人の中間と捉えれば、それも不思議ではない。

<P-054>

蟲使いにとってオオナメクジがただの道具ではなく、共に働く家畜のような存在であることがわかる。

<P-055>

それを手ずから殺し、さらに全財産を投げ捨ててまでナウシカについて行こうとする彼らの覚悟。

永きにわたり蔑まれ、うとんじられてきた彼らを受け入れたナウシカに対する、彼らの想いの強さがうかがえる。

|

<P-056>

蟲使いらのその覚悟に心打たれ、彼らを内心うとんじてきた自分を恥じるミト。

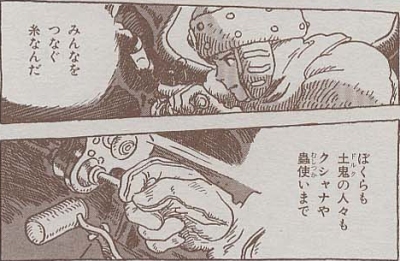

< 同 >

あらためてナウシカの影響力の大きさ・重要さを噛みしめるアスベル。

「ナウシカが・・・みんなをつなぐ糸なんだ」という言葉が、状況に翻弄されてきたナウシカのこれまでの行動が、決して無意味ではなかった事を証明している。

|

<P-057>

「まっててくれ、ぼくの愛する風使い」とアスベル。

言葉だけを見ればアスベルがナウシカに恋していると読める。

だがこれは恋というよりも敬愛や親愛に近い気がする。

「騎士と女王+兄妹÷2」が一番近いのではないだろうか。

< ※ >

基本的に宮崎作品において「恋」というものは存在しない。前述したように「恋」は自分から相手に向かう生物学的な感情・欲求であり、利己的な動機に基づいている。言ってしまえば、「自分が幸せになれさえすれば相手はどうでもいい」という論理で、これは本質的に摂食行動と同じである。対して「愛」も利己的な動機には違いないが、同時に利他的でもあるという性質を持つ。本来自分とは別の存在を自己の一部として認識することで「利己=利他」となる。つまり恋と愛の違いは、「相手の存在を自己と分けて捉えるか、同一のものとして捉えるか」の違いとも言える。

<P-060>

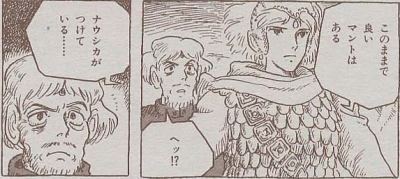

自分のマントは「ナウシカがつけている」と、新しいマントの着用を拒むクシャナ。

マントは「王位」を象徴し、P-014でナウシカにマントを渡した時点で、クシャナがナウシカを自らの「王」としたと見ることができる。

一度分かれた二人の道が今、再び一つになったことを表している。

|

<P-061>

土着の宗教が密かに伝えられていたことが判明。

また「青き衣の者」の予言が上人と同様、終末論的に解釈されていることがわかる。

<P-062>

土鬼が「古来死の影が色濃い土地」であるとユパ。

現実のアフリカのように生きるのが容易でない土地と解釈できる。

恐らく慢性的な食料不足や疫病、紛争などで平均寿命もかなり低いのだろう。

<P-063>

もう力で押し通る生き方は疲れた、といった様子のクシャナ。

そんな生き方が許される時代は終わった、とも感じているのだろう。

<P-065>

僧会が相当民衆を圧迫してきたことがうかがえる。

|

< 同 >

自分一人で出て行っても状況を悪化させかねないと危惧するチヤルカ。

チククと一緒に出て行くという言葉はともすれば保身に聞こえかねないが、彼がそういう人物でないことは明らかである。

<P-067>

「みんな心底トルメキア人を憎んでいる」とケチャ。

彼女も少し前まではそうだった。

また、彼女がすでにナウシカを完全に受け入れていることがわかる。

< 同 >

「ナウシカにはなれずとも同じ道はいける」とユパ。

理想的な行動をとるのに理想的な人間である必要は無い、という名言である。

付け加えるなら、「それで十分なのだ」といった所だろう。

善と偽善の対立を止揚している。

|

< 同 >

「しょせん血塗られた道か」とクシャナ。

腐海が人類の業であるように、土鬼人の憎悪がクシャナの業なのである。

ナウシカと同じ道を歩みたくとも自らの過去がそれを許さず、自分を再び「修羅の庭」に引きずり戻す。

そんな諦観が彼女からは感じられる。

<P-069>

クシャナの態度からは、自分のした事の報いを全て受け止める覚悟が見られる。

多くの生命を奪った報いは、自らの死をおいて他にあり得ない、という絶望も。

厳密にはマニ族を襲撃したのはクシャナではないが、そんなことは関係無いのだろう。

憎悪を燃やす土鬼戦士にかつての自分を重ね合わせながら、一度足を踏み入れたら二度と抜けられない憎しみの輪と、その中にいる自分自身の姿を空虚に見つめている。

彼女はむしろ死に救いを求めているようにすら感じられる。

|

<P-070>

土鬼の女たちを必至で説得するユパ。

しかし、女たちにとってはユパもトルメキア人も、さして違いはないのだろう。 まるで聞く耳を持たない。

女性がこのように後先考えずに攻撃的になるのは、いささか不自然な感じもするが。

<P-071>

ケチャを盾にし、女たちに銃を突きつけるトルメキア兵。

こういった一触即発の状況では、小さなきっかけでも事態は一気に悪化する。

それにしても、ここでも止めようとしたトルメキア兵に殴られるわ、さらに盾にされるわ、仲間は仲間でかまわず爆弾投げつけてくるわと、ケチャの貧乏クジっぷりは哀れを誘う。

間違いなく登場人物中、最もツイてないキャラである。

<P-073>

テト、ご臨終。

ここで宮崎がテトを殺した理由は何なのだろう。

ナウシカに決定的な絶望と孤独を与えるためだろうか。

それとも、「この先の展開にかわいいフワフワ系なんぞ要らねぃやい」と吹っ切れたのだろうか。

<P-074>

抜け落ちるナウシカの髪。

放射線被爆の典型的な症状である。

< 同 >

吹っ飛ぶユパの左腕。

しかし、それを自らの心の証に、女たちを再度説得するユパ。

女たちはユパが、自分たちの痛みも分からずにキレイ事を言っているのではない、と理解する。

このように自らを痛めてまで訴える人間の言葉は、どんな時でも必ず人の心に届く。

|

<P-077>

マニ族の女たちを言葉では説得できなかったから、ユパは片腕を犠牲にして行動で自らの心を示した。

土鬼の年寄りや女子供たちも言葉では戦士たちの怒りを止められないから、行動でその思いを示している。

愚行の連鎖・憎悪の連鎖は、どこかで誰かが止めなくてはならない。

かつてナウシカを導いたユパは、クシャナと出会って以降、ずっと彼女を導こうとしてきた。

だが、ここでも彼の言葉は、絶望し心を閉ざしたクシャナには届かない。

|

<P-079>

真に人の心を動かせるのは、行動をおいて他に無い。

だからユパは最後の行動をクシャナに示したのである。

それは同時にクシャナを、“贖罪としての死”と“手を血で汚し続ける苦悩”から解き放つ。

|

<P-080>

また同時にユパのこの行動を僧正の最期と重ねることで、それに込められた彼の思いをマニ族の戦士たちにも投げかけている。

<P-081>

ナウシカに別れを告げるユパ。

物語開始以降、彼とナウシカは常に別々に行動していたが、二人が同じ道を歩いていたのは確かである。

彼も初期においては宮崎の分身としての性格が強かったが、物語が複雑化し、登場人物が多様になるにつれ、宮崎の持つ様々なペルソナがそれらのキャラクター上に分散し、さらにナウシカ自体が宮崎化し始めたことでユパの物語における役割は大幅に変化したと考える。

いずれにせよ、彼はナウシカの最大の理解者であった。

<P-082〜083>

ユパが命を捨ててまで自分の進むべき道を指し示してくれた事に、深く感じ入るクシャナ。

ユパがこれほどまでに自分を思いやってくれていたとは、まるで気付かなかったのだろう。

生きる価値など無いと思っていた自分の身代わりとなって、ユパほどの人物が死んでいく。

ユパはクシャナの業を、全て肩代わりして逝ったのである。

全て自分の責任なのだから、クシャナには泣くことも許されない。

今の彼女が感じているものは、深い悲しみと罪悪感だろう。

しかし、心の奥底には自分に生きる意味・価値を与えられた事への喜びがあるはずだ。

それは『救い』である。

クシャナは再び生きる理由を取り戻す。

|

<P-084>

ナウシカがいつのまにかクシャナを好意的に理解していたことが判明。

クシャナの本質が表現されている。

|

< 同 >

ここに次期土鬼王と次期トルメキア王の友好関係が樹立される。

<P-090>

オーマの行動がますます自立的になってきている。

<P-091>

この戦争を起こした者たちの弁明を聞き、そのあまりの空しさにただ悲しみを深めるナウシカ。

それまでにナウシカが見てきた犠牲者や難民たち、この世界規模の悲劇を引き起こしたのが、これほどまでに低俗な野心であったのかと、改めて絶望的な思いを噛みしめている。

かといって、諸悪の根源とも言えるこの皇子たちに、強い怒りを感じているという様子でもない。

それは、ここでナウシカと相対しているのが、一部の愚か者の愚かさではなく、人間と言う種族そのものの愚かさだからだろう。

どうしようもない欠点を生まれながらに持った人類を、しかし愛さずにはいられないナウシカの苦悩は、どんなに幻滅し失望しても、子を見捨てるわけにはいかない母親の苦悩に似ている。

<P-094>

愛する者たちが次々に死んでいく中、それを弔い悲しむ間さえなく先に進まねばならない。

感情豊かなナウシカにとって、それは人一倍つらいことだろう。

さらに彼女は、オーマに対する罪悪感や、巨神兵の力を使う事の自己矛盾も抱えている。

ナウシカの行動が徐々に機械的になっていくのは、そういった迷いを他の全ての感情ごと抑圧している(意識の外に追いやっている)事を示している。

|

< 同 >

ヤギのフンを見つけ、周辺に人が住んでいる可能性に気付くナウシカ。

だからって、いちいちウンコに触る必要はないと思う。

<P-095>

庭園の主(墓所の番人)、登場。

言うなれば彼がラスボスである。(彼をあのサボテンダーたちと混同したくないので、あえてヒドラとは呼ばない)

|

<P-097>

オーマという名が「無垢」を意味していることが判明。

善悪の概念を持たない(あるいは超えた)存在であることを示している。

<P-099>

母を思い出すナウシカ。

ほとんど初めてナウシカの母について触れられる。

<P-101>

ナウシカにとって全ての生き物は対等である事がわかる。

ケストらに違和感を感じるナウシカの言葉から、彼らが人間の為に作り出された不自然な生き物であることをうかがわせる。

< ※ >

テトやカイ・クイらにとってナウシカは主人であると同時に友人でもあるのだろう。ここから「立場の上下は身分の上下を意味しない」という宮崎の思想が読みとれる。つまり社会的な上下関係はあれど、それは単に役割上のものであって、存在そのものに優劣は無い、という意味と考える。例えば王と家臣、あるいは社長と平社員の差は担う役割の差だけであり、その他の場面では本来対等なはずである。まぁ、権力を持つ者がそれをより利用しようとするのも、そうしている内に自らを優越者と錯覚してしまうのも、ある意味自然な流れではあるが。

<P-103>

ナウシカのヌード初公開。

あえてこの場面を描写した宮崎の意図は、何一つ包み隠すことなく自らの全てを「風の谷のナウシカ」に描き出そう、という意志の表れと感じる。

しかし、ここで注目すべきはそんなことではなく、ナウシカのバストである。(まぁ男子諸君なら言われずとも注目すると思うが)

このバスト、物語当初と比べるとかなり小さくなっているのが分かる。

これは別にナウシカがいつも寄せて上げてしていたワケではなく、作者が意図的にデザインを変えたためだ。

本人曰く、「だんだん恥ずかしくなってきたから」らしい。

これは宮崎がナウシカに投影してきた自身の願望が、『理想の女性象』から『自身の分身』へと変わってきたことを表しているのではないだろうか。

|

<P-105>

現実を忘れるナウシカ。

薬湯に精神安定剤のようなものでも入っていたのだろう。

思考と感覚を鈍らせる麻薬である。

<P-107>

顔付きまで変わっている皇子たち。

どんな人間も心の奥に純粋性を持っている、という宮崎の人間観が見える。

また、ナウシカにも記憶障害が見られる。

この空間には精神に作用する何らかの力が働いているのだろうか。

庭園の主の結界か。

|

< ※ >

宮崎は一見、性善説支持者のようにも見える。クシャナやクロトワ、ミラルパのように、最初は悪玉として登場しながら最後には善玉になるキャラクターは、(特に初期の)宮崎作品には数多く出てくるからである。だが一方、ナムリスや「天空の城ラピュタ」のムスカなど、一貫して悪として描かれる者たちも存在する。彼らはむしろ性悪説的である。これらを考え合わせると、人間は本来、性善と性悪両方の性質を持っている、あるいは善悪の枠組みの外にその本質がある、といったような宮崎の人間観が浮かんでくる。

これは近年になって特に顕著に見られるようになってきた。「千と千尋の神隠し」の湯婆婆やカオナシが良い例である。この二人は良いキャラにも見えるときもあり、悪役にしか見えないときもある。観る側にはキャラクターを善か悪かハッキリさせたいという心理がある。その方が感情移入しやすいからである。一般的な娯楽作はこの要求に応え、大抵の登場人物は善玉か悪玉のどちらかである。しかしこれは非現実的であると言わねばならない。実際の人間は純粋な善人でもなければ悪人でもない。野生動物に善も悪もないのと同じである。善悪は人間が一方的に決めるただの言葉でしかない。その意味で宮崎のこの考え方は、極めて現実的であると言えるだろう。

<P-114>

オーマがすでに飛べないほど弱っている事が判明。

<P-118>

安易な平安を拒絶するナウシカ。

また、オーマに名を与えて以来、感情を殺してきたと明かす。

彼女が不退転の決意の下に行動していることがうかがえる。

|

<P-119>

「死のにおい」は虚無(=生の放棄)を意味すると思われる。

< 同 >

ナウシカの母がナウシカを愛さなかったことを淡々と話すナウシカ。

話し方を見る限り、彼女がその暗い過去を客観的に受け止める事ができているのがわかる。

同時にナウシカの実母に対する複雑な感情が明かされる。

愛してくれない母。

族長としての立場を優先する父。

回想に出てくる子供のナウシカは、いつも一人で花を摘んでいた。

王女であるがゆえ、同年代の他の子供たちと遊べなかったのかもしれない。

この愛情の対象を欠いた時代から彼女の孤独感は醸成されてきたのだろう。

ナウシカの孤独感の根の深さがうかがえる。

よくグレなかったものだ。(ちなみにクシャナはグレた)

< ※ >

名前すら出てこないナウシカの母が娘を愛さなかった理由は、容易に想像できる。

愛せば失った時、よけいに辛いからだろう。 彼女はナウシカを産むまでに十人の子供を亡くしているのである。 恐らく彼女自身は何人目かの子供を亡くした時点で、「もう産みたくない」と思っただろう。

だが、族長の妻として後継ぎは残さねばならない。 そうして彼女は今のナウシカと同じように心を殺し、機械的に子供を産み続けたのではないだろうか。 その産み続け、亡くし続ける過程で彼女は虚無に食われてしまったのだろう。

作中でナウシカの母の死因は明らかにされていないが、もしかしたらそれは自殺であったのかもしれない。

<P-120>

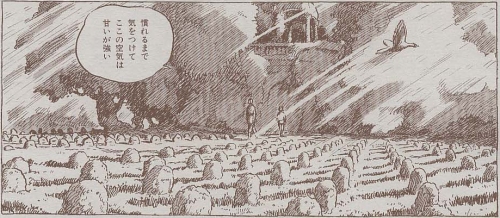

立ち並ぶ無数の墓石。

かつてこの庭を訪れ、他では得られない安らぎを見出し、一生を終えた者たちがいかに多かったかを物語る。

|

<P-121>

ナウシカと同じ志を持った者が過去にもいた事、その一人が初代神聖皇帝(ナムリス・ミラルパの父)だった事、またミラルパも同様の志を持っていた事が明らかになる。

ここでナウシカは庭園の主に新たな絶望(現実)を突きつけられる。

「歴史は繰り返す」がそれである。

ちなみに宮崎は、冷戦後の東欧の民族紛争再燃を目の当たりにした時、この絶望的な人間の現実を理解したらしい。

<P-122>

その新たな真理によりナウシカのシェマは再び揺らぎ、それまでの決意にもヒビが入る。

派手な動きが無い分、見逃されがちであるが、ナウシカの精神においてこの場面は、王蟲と共に死のうとした時に匹敵するほどの重大な局面である。

また、この時点において庭園の主は、言うなれば世界で最も広い世界観(卓越したシェマ)を持った存在だと言える。

|

<P-125>

自分の信念が致命的に崩れていくのを感じ、セルムに助けを求めるナウシカ。

ナウシカの主観においてセルムも庭園の主と同様、自分以上のシェマを持つ者として認識されている。

<P-126>

助けを求める声に応え、さっそうと現れるセルム。

お姫様の危機に駆けつけるナイトそのものである。

多くの男性ナウシカファンは「てめぇ、おいし過ぎンだよっ!!」と切歯扼腕(せっしやくわん)しつつ、彼の再登場を見ただろう。

肩に手とか置いちゃってるし。

|

< 同 >

庭園の主が旧文明のテクノロジーで生み出された、不老不死のヒドラであることが判明。

また、彼も幽体離脱できることが判明。

< ※ >

セルムのキャラも以前と変化しているように感じる。 以前の彼はあまり自己主張を感じさせず、全てを在るがままに受け入れる達観した人物だった。

<P-127>

しかし、ここでの彼は能動的で批判的である。

これは彼の物語上の位置付けが、「ナウシカのパートナー」となりつつある事の現れと考える。

単純に宮崎化していると言ってもいい。

<P-128〜129>

腐海のさらなる秘密がほのめかされる。

同時に、その他の生き物にも秘密が隠されていることが判明。

<P-130>

旧文明の人間たちが、人類を含めた全ての生物を汚染された大地に適応できるよう、人工的に作り変えた事に気付くナウシカ。

作り変えられた生物は、逆に大地の毒なしでは生きていけない事が判明。

<P-131>

ついに世界の真実を見つけ出し、さらに視野の拡大したナウシカ。

この時点で彼女のシェマはセルムを凌駕している。

|

< 同 >

腐海が人間の手で作られたものである事が判明。

<P-132>

「生命の本来」とは、命は生きる為に生まれてくるのであって、それ以外の先天的な「目的」はあり得ない、という意味だろう。

何かの目的の為に生命を生み出すという考え方がその生命に対する最大の侮辱である、と読む。

このシーンは名セリフの宝庫である。

< 同 >

今度はセルムが同一性危機に直面する。

彼ら森の人にとって腐海は神と同義であり、その神が旧文明の愚かな人類によって造られたと知ってしまったのだから、当然とも言える。

< 同 >

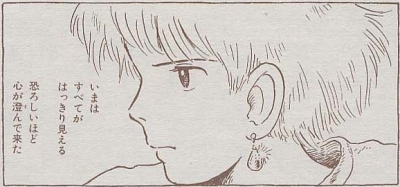

「私達の生命は風や音のようなもの。生まれ、響きあい、消えていく・・・」という台詞に込められたナウシカの生命観。

仏教には「色即是空」という言葉があるが、それよりも生と死を見事に調和させた表現である。

|

<P-133>

「どんなきっかけで生まれようと生命は同じ」

生命の価値や意味を決めるのはその生命自身であり、誕生までの経緯は無関係である、と読む。

< 同 >

「精神の偉大さは苦悩の深さによって決まる」

様々な苦難、シェマ崩壊、同一性危機、絶望を乗り越えてきたナウシカは、宮崎の人生観そのものを表現している。

逆もまた真なりで、安逸すぎる生活は人に現実を忘れさせ、堕落させる。

これは現代日本に生きる我々への警鐘でもあるのかもしれない。

< 同 >

「外なる宇宙」「内なる宇宙」は、客観世界と主観世界を意味すると考える。

< 同 >

「真実を見極める」と決意するナウシカ。

墓所の中にあるものが何かハッキリと分かってはいないが、それが世界の核心を握っていると直感している。

< 同 >

「たとえ絶望に砕かれようと・・・」とセルム。

彼は世界の真実が、自分たちの今までの認識と信仰を崩壊させるものだと感じている。

こういった状況に置かれた時、たいていの人間は認知的一貫性(あるいは心の平穏)を維持するため、現実を拒絶するものだ。

しかし、そんな事をしてもただ問題を先送りするだけでしかない、と宮崎は考えているのだろう。

いっそ、砕かれちゃえ。

< ※ >

この時点でナウシカの思想は完成したと言える。

<P-134>

「この庭にあるもの以外に、次の世に伝える価値のあるものを、人間は造れなかったのだ・・・」と庭園の主。

その自虐的な表情が、人類の文明に対する宮崎の視線を表しているように感じる。

|

<P-135>

ひたすら生命の輝きを求めるナウシカと、ひたすら生命の存続を求める庭園の主は、結局のところ相容れない存在である。

にもかかわらず、両者に敵意というものは感じられない。

それは、ナウシカにはまだ墓所について知らない部分があり、庭園の主は彼女がそれを知れば、きっと自分に賛同するだろうと確信しているからだと思われる。

<P-141>

世界は人間の手によって不自然な在り方に歪められてしまった。

ナウシカはそれを正しに、歪みの中心である「シュワの墓所」に行くのである。

と言っても実際に何をするかは、この時点ではまだ彼女にも分かっていない。

「人間を亡ぼしに行くのかもしれない」という言葉は、その歪みが自分たちの過去と未来に深く関わっている事を直観してのものだろう。

しかし、彼女の決意は揺るがない。

それは生命という概念に対する彼女の信念である。

< 同 >

武装を不要というナウシカ。

巨神兵復活以降、彼女の戦いは力と力のぶつかり合いでは無く、精神と精神、思想と思想の戦いへと変容している。

まぁ、巨神兵がビーム撃ちまくってるようなトコに剣なんか持って行ってどーする、という見方もあるが。

<P-145〜149>

ヴ王が皇子や将軍たちと違い、器の大きな人物である事をうかがわせる。

また彼は意外と常識的な言動をしている。

|

<P-153>

オーマの火を遠くに見て、「火の七日間の再現だ」とナウシカ。

ナウシカは「火の七日間」を、巨神兵たちの暴走によるものと考えているようにも読める。

< ※ >

仮に「火の七日間」が巨神兵たちの暴走によるものであれば、「七日」は人間のサポート無しで巨神兵が稼動できる限界(巨神兵の寿命)なのだろう。

<P-155>

オーマがナウシカの目的を墓所の破壊と理解し(先の時点では確かにそうだった)、それならナウシカの身を危険にさらす事無く、自分一人でできると考え行動してきた事がわかる。

< 同 >

ヴ王がナムリスと似たタイプの人間である事がうかがえる。

彼ほど破滅的・攻撃的ではないようだが。

<P-156>

「和平は交渉から生まれる」とヴ王。

彼が言うとジョークにしか聞こえない。

史上稀に見る説得力の無さである。

|

<P-157>

オーマのこの考え方は、巨神兵が生得的に持っているものだと推測する。

この言葉からも巨神兵の役割が戦闘行為の阻止であり、その為なら双方の全戦力を破壊するという最終手段もとり得る事が推測できる。

彼らは言わば戦争抑止力として造られたのだろう。

またオーマが墓所に敵対している事から、巨神兵と墓所が別の集団、もしくは別の時期に作られたことが推測できる。

|

<P-166>

墜落したバカガラスに歓声を上げて駆け寄る蟲使いたち。

お前ら、全部捨ててナウシカのお供を買って出たんじゃなかったのか?

ナウシカは反射的にそれを諌めるが、彼らにはナウシカの感情が理解できない。

「文化の差」と言ってしまえばそれまでだが。

<P-167>

嫌悪感から即座に蟲使いたちを叱責するナウシカ。

彼女も彼らの思考を理解していなかった。

<P-168>

それに気付き、「私たちはなんて沢山の事を学ばなければならないのだろう」とナウシカ。

これはナウシカ自身に向けられた言葉であると同時に、これからのさらなる苦難の次代を乗り越えるために、人類が学ばなければならない多くの事を指してもいる。

<P-170〜171>

嘘をつくナウシカ。

真実を話しても状況は好転しない。

かえって絶望を広めるだけなのだから、この決断は必然といえる。

現実に絶望を抱えながら生きていける人間はそう多くない。

超越者の孤独と苦悩が見てとれる。

|

<P-172>

「私たちはくり返し生きるのだ」とナウシカ。

希望など無くても、同じ事の繰り返しでも、たとえその先に在るのが破滅だとしても、私たちは未来に向かって何度でも繰り返し羽ばたき続ける、と解釈する。

これは庭園の主との対話で示された、「歴史は繰り返す」という絶望的な真理に対するナウシカの回答でもある。

「繰り返しだって無意味じゃない」と言った所だろう。

< 同 >

ナウシカの思考をイメージしてみる。

“多くの犠牲の上にようやく実を結んだ個々の生命。 この滅びゆく世界で「生きている」という事は奇跡的な確率の上に成り立っているのだ。

粘菌も王蟲たちも皆それぞれの生命の力で生きていた。 我々の生命は我々自身のものだ。 決して誰かの考えた計画や目的の為にあるのではない。 生を利用するという考え自体が、生命に対する最大の冒涜である。

世界はよみがえる。 墓所など無くても、人間が亡んでいたとしてもそれは変わらない。 世界は確実によみがえる。 でも墓所は、そのよみがえった世界を再び彼ら(旧文明の亡霊たち)の望むものに変えようとするだろう。

墓所はその為に存在している。 腐海や蟲たち、そして自分たち旧世界の犠牲の上に世界は再生しようとしている。 なのに彼らは、それすらも自分たちの計画の一部だと言うのだ。

私たちの苦しみも悲しみも。 なんて傲慢なのだろう。 彼らのやろうとしている事は、今この世界に生きている全ての生命、そしてこれから生まれ、この黄昏の世界で生きていく全ての生命に対する、許しがたい侮辱だ。”といった感じか。

< ※ >

この感情の背景に、我々の世界と根本的に異なるナウシカたちの世界状況があるのは確かである。しかし、これに似た環境は現実にいくつも存在する。 例えば、かつて戦乱の只中にあったアフリカのシエラレオネでは、平均寿命は30歳代であった。

ナウシカの世界と我々の世界の違いは単に、彼女の言う「奇跡」の発生確率の違いであると考える。 よって、ナウシカのこの論理を現実に則したものではないと退ける根拠は見当たらない。

ナウシカが「奇跡」を過大に評価しているのではない。 我々が過小に評価しているのである。

<P-173>

自分のした事、しようとしている事を、包み隠さず蟲使いたちに話して聞かせるナウシカ。

一瞬ためらった後、ナウシカはかつて世界を滅ぼした巨神兵の力を自ら再び使ったと明かす。

彼女自身の感覚に照らしても、それは決してやってはいけない行為・大罪であろう。

世界の歪みを正す為に巨神兵の力が必要悪なら、自分が手を汚し、その罪を背負おうという意思が感じられる。

ナウシカは蟲使いたちに「みんな必ず生きて帰り〜全ての人々に伝えてください」と言っている。

自分が伝えるのではなく、彼らにそれを託している。

ナウシカの守り人である彼らが役目を終えて村に帰るのは、彼女が死んだ時である。

彼女は罪を一人で背負い、オーマと共にシュワの墓所で死ぬ覚悟すら固めている。

|

< ※ >

使命感や義務感から、意に反した行動をとる事は一般的にも珍しくない。 誰でも一度や二度の経験はあるだろう。 その場合、やった事への罪悪感が小さければ抑圧で済むだろうが、大きすぎた場合は合理化(正当化・理由付け)する必要が生まれる。

例えば、原爆製造にかかわった科学者やエノラ・ゲイの乗組員が、原爆の投下を戦争終結の為、ひいては上陸戦となった場合の米兵の犠牲を回避する為に必要な行為であったと考えたのも、本能的な罪悪感に対する防衛機制(不満や不快な感情から精神を守る無意識のメカニズム)によるものと言えなくもない。

それとは対照的に、ナウシカは自らの罪悪感を否定も合理化もしていない。 自己矛盾を受け入れ、罪人となる覚悟を持って行動している事がわかる。

<P-174>

姿こそ見えないが、セルムはずっとナウシカの傍らにいるのだろう。

「離れていても心は一つ」を地で行く。

究極的な絆の形と言えるだろう。

ただナウシカの思考なのか、セルムの念話なのかが、かなり紛らわしい。

「私は何処までもあなたと共にいきます」とセルム。

再三、ナウシカとセルムの結び付けが行われている。

アスベルに至っては、もはや出る幕なし。

「待っててくれ」とか言いながら先行っちゃうし。

<P-175>

結局、自分以外はどうでもいいっぽいヴ王。

<P-176>

いつでも何でも茶化すヴ王。

皮肉屋ではあるが、ユーモアは精神に余裕がある証拠でもある。

<P-178>

墓所が巨神兵同様、常に外部(人間界)から独立した存在である事が判明。

また、墓所の内部には「教団」と呼ばれる不死者の集団が住み着いている事が判明。

<P-180>

今にも死にそうな台詞を吐いていた割に、意外と余裕のあるミト。

<P-185>

ナウシカ、シュワの墓所に到着。

蟲使いの王たる堂々とした姿。

|

< 同 >

片やアスベル君、無意味に奮闘中。

<P-186>

なぜか墓所の内部構造がわかるナウシカ。

それとも、これはセルムの念話か?

それにしても、アスベルが頑張ってるのに、「かまわず行きましょう」って・・・。

< 同 >

ナウシカにメンチ切られて、思わず道を開けてしまう墓所の主の下僕たち。

王者のオーラすら漂うナウシカの目には、迷いなど微塵も感じられない。

完全に「聖域」に入っている。

「もう誰も私を止められない」という圧倒的な勢いが、そこにはある。

|

<P-187>

ナウシカの振る舞いが、もはや誰にも異を唱えさせないほど、決定者的なものになっている。

宮崎がナウシカに「絶対的な正義」を付与した事がわかる。

それはイエス・キリストやブッダになされたのと同じ「神格化」であり、この世界(または宮崎の内世界)においてナウシカがすでに、「神」もしくは「預言者」の地位に位置づけられた事を示している。

|

<P-192>

「失政は政治の本質だ」と言い切るヴ王。

一国の統治者のセリフとは思えない、ステキな開き直りである。 むしろ逆ギレに近い。

同時に宮崎の政治家に対する視線を象徴してもいる。

|

<P-195>

光の中から現れる無数の人影。

墓所を建造した者たちであろう。

彼らの言葉はナウシカの嘘と同じ内容である。

<P-196>

墓所の主の思惑は、旧文明の技術を伝え続け、浄化が完了した時、その技術を使い、よみがえった世界を人間に都合の良いものに再構築する事だと解釈する。

ナウシカはこれを、まさに世界を人間の所有物と捉える傲慢きわまる発想と感じただろう。

その傲慢が世界をこんな風にしたとも。

自らの思想とは決定的に相容れない提案に、力いっぱい拒絶をあらわすナウシカ。

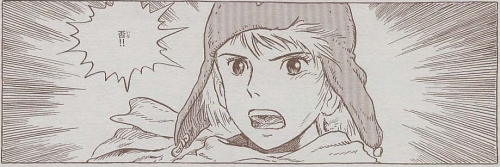

でも「否!!」って言い方もどうかと・・・。

|

<P-198>

「生きる事は変わる事だ」「死を否定するものは変われない」

生きているものは皆、常に変化している。

変化を拒む事は生きる事を拒む事でもある。

死を否定する者は生を否定する者である、と読む。

<P-199>

墓所の番人、登場。

というか、庭園の主が幽体離脱して、道化に憑依しただけだが。

彼の論理=墓所の主(または計画者)の論理であることから、主と番人はハードウェアとソフトウェア的な関係にあると推測される。

ナウシカもこの時点では彼と同等の視野を持っている。

異なるのはその解釈である。

これは思想の戦いである。

|

< 同 >

旧文明の末期、世界の人口が数百億にまで増加していた事が判明。

土地・資源・食料などの競争率が現在の五倍になった世界を想像してみれば、その混乱を多少なりとも理解できる。

それは様々な宗教・言語・文化を持った膨大な数の人間がひしめき合うインドに、多くの点で共通するものが気がする。

確かに世界中がインドみたいになったら、ドーンと燃やしてしまいたくなる気持ちも分からぬではない。

< 同 >

「ありとあらゆる宗教、ありとあらゆる正義、ありとあらゆる利害」の対立が、人類を追い詰めていた事がわかる。

その「調停のために」造られた神とはもちろん、巨神兵の事である。

異なる宗教や価値観を調停・裁定するには中立の立場にいなければならない。

巨神兵の製造に日本が関わっているのは、(その時代に日本という国家が存在してるかどうかは別として)日本が無宗教的である事に関係しているのかも知れない。

ただ、日本が製造にかかわっていたからと言って、一つの国家の独断で全世界の「裁定者」を作ったとは考えにくい。

もし一国にそれだけ偏った軍事力があれば、「裁定者」などと回りくどい事をせず、武力で世界を統治したはずである。

おそらく巨神兵も墓所も、現在の国連のような国際機関が主導した計画であったと推測する。

< 同 >

人工的に作り変えられた人間の身体を清浄な世界に適応できるよう、再度作り変える事が可能であると言う番人。

これで旧世界の人類(+動植物)も浄化後の世界で生きられる事になり、人類の生存問題におけるナウシカと墓所の対立は解消されたのである。(真偽は定かではないが)

だが、たとえそれが真実だとしてもナウシカにとっては無意味である。

対立の本質とは無関係であるからだ。

本質とはつまり「生命の尊厳」(生命に対する関わり方)である。

< ※ >

墓所の方法論は唯物論(始めに物質ありき)的であり、対症療法を基本とした西洋医学の論理である。対してナウシカの方法論は、自然治癒力の促進を基本とした東洋医学的なものである。

<P-200>

人類の身体を浄化後の世界に適応させると同時に、人類の性質も人工的に変化させるという計画が明らかになる。

それにより人類はその愚かさから解放され、平和な種族として生きる事ができるという。

それに対しナウシカは愚かさも人間の一部であると反論する。

清浄と汚濁、善と悪、エロスとタナトス、両方あって人間である、というナウシカ(宮崎)の人間観。

欠点があるからこそ苦悩があり、またそれを乗り越えることで「内なる宇宙」は奥深さを増していくのである。

< 同 >

「理想と使命感からお前がつくられたことは疑わない」とナウシカも認めているように、墓所は人間に対して悪意も敵意も持っていない。

だが、悪意が無くても存在自体が自分たちの否定を意味している、とナウシカは感じているのだろう。

我々に当てはめてみれば、大久保利通や伊藤博文の亡霊がいまだに日本の政治を動かしているようなものだろうか。

だが、その亡霊がいかに優れた人物だとしても、今の世界は今生きている者が動かしていかなければならない。

ただそれだけのことである。

厳密にはナウシカも墓所や番人に対し、敵意を持っているわけではないのだろう。

< 同 >

番人を哀れむナウシカ。

役割を与えられ生み出された彼は、自分が何者であるかを知らず、自分もまた生きているものである事を知らないが故に、「生きる」という行為を理解できないのである。

< 同 >

「苦しみや悲劇やおろかさは、清浄な世界でもなくなりはしない」

「だからこそ苦界にあっても喜びや輝きもまたある」

これらはナウシカ(宮崎)の最終的な「世界」の認識である。

楽園への夢想を放棄し、希望と絶望が混在する現実の世界にこそ、真の価値を見出している。

ここで宮崎ははっきりと天国を否定している。

<P-201>

「亡びはすでに暮らしの一部」とナウシカ。

亡びゆく世界で、その絶望的な現実と向き合いながら自分たちは生きてきた、という誇りをうかがわせる。

< 同 >

「人類はわたしなしには亡びる」「お前達はその朝をこえることはできない」と番人。

だがナウシカは、それは星(ガイア)が決める事であり、自分たちはただ歩き続けるだけだと切り捨てる。

聞き様によってはある種の放棄ともとれるが、実はこれは森の人の思想(神=森)の発展形であり、汎神論(神=世界)と呼ばれるものである。

森の人のそれが腐海以外の動植物を含んでいないのに対して、ナウシカの言う「星」は全てを内包しているのである。

< 同 >

「王蟲のいたわりと友愛は虚無の深淵から生まれた」とナウシカ。

虚無を「全てが生まれ、全てが帰すところ」と解釈している。

ナウシカは「生」の肯定は「死」の受容でもあり、その二つが不可分な概念であると考えている。

< ※ >

ナウシカの言う「死の受容」は生の否定にはつながらない。ここでいう「死」は精一杯生き続けた後にくる結果としての「死」であり、終わりがあるからこそ「生」が輝くという考えに基づいているのである。これは決して「生」からの逃避を意味していない。「どうせ死ぬのだから何をしたって同じだ」ではなく、「いつ死ぬかわからないのだから今日出来る事を最大限やりましょう」という論理である。

< 同 >

「いのちは闇の中にまたたく光だ」と断言するナウシカ。

明と滅が生命の本質である、と読む。

ナウシカは死・亡び・終末をあるがままに受け入れる事で、「生」に最大限の意義・価値を付与したのである。

|

<P-202>

ナウシカを「希望の敵」と呼ぶ番人。

彼にしてみれば計画の完遂、つまり世界の再生という結果のみが重要なのだから、愚かさも滅亡の危険性も内包するナウシカの論理は、極めて不合理な暴論と聞こえるのだろう。

だが、ナウシカにとって重要なのは最終的にどうなるかよりも、そこまでの道筋をどのように生きるかなのである。

二人の論理は全く正反対の価値観を土台にしているので、どこまでいっても平行線である。

<P-208>

巨神兵を「世界を亡ぼした怪物」と呼ぶ番人。

P-199の「調停のために神まで造ってしまった」という番人の台詞と考え合わせると、巨神兵は墓所や庭園や番人のような世界再建計画に属する存在ではない事がわかる。(詳しくは推考にて)

< 同 >

悪魔として記憶されても「かまわぬ」とナウシカ。

墓所の破壊によって人類の存続確率は間違いなく低下するのだから、彼女の決断は人類に対する背信・裏切り行為であると言える。

だが、ナウシカの使う「私たち」という言葉は、人間以外の全ての動植物をも含んでいる。

つまり、ナウシカの視点では人類の方が大昔から星に離反してきた背信者なのである。

そもそも彼女は始めから他人の目を気にする人間ではなかった。

ひたすら自分の心に従って行動してきたのである。

ただし、正常なイドを持った人間がそれをやればナムリスになるので、あまり真似しないように。

< 同 >

「そなたが光なら、光など要らぬ」とナウシカ。

間違った希望なら無いほうがマシだ、と解釈する。

未来に何の希望も見出せなくても、我々は生きなくてはならない。

しかし、それができる人間が多くない事を知っているから、ナウシカは嘘をつき続けるのである。

< 同 >

「世界の美しさと残酷さ」

これらもまた二つで一つなのだ。

終盤、こういった対極のものを止揚する表現が随所に見られる。

< 同 >

「私達の神は一枚の葉や一匹の蟲にすら宿っているからだ」とナウシカ。

「世界=神=汎神論」

<P-211>

「そんなものは人間とはいえん」とヴ王。

仮に「おだやかでかしこい人間」を造り出せても、それは人間に似た別の生き物だということだろう。

このセリフも宮崎の人間観をよく表している。

その誕生の芽を完全に摘み取る自分の「罪深さにおののく」ナウシカ。

だが、生み出されるものがどんなに素晴らしいものでも、それは問題の本質とは関わりのない事なのだ。

人の手で「変える」という行為が、生命の持つ「変わる」という意味を否定するからである。

< ※ >

ナウシカは墓所を否定している。 墓所が生物ではなく、その生きていない者が生きている者たちを支配しているからだ。(ちなみにアニメージュ掲載時、ナウシカは墓所を生き物と認識する台詞を言っていたらしい。だが単行本ではその台詞は変えられている。つまり宮崎は墓所を無生物的な位置付けにしたと言える。どちらにしてもナウシカの行動の意味は変わらないが。)

では番人や新人類、庭園の生き物たちの存在も否定していると言えるだろうか。 番人に対してナウシカは哀れみを感じている。 これはミラルパに向けたものと同じものである。

新人類の卵にしても、たまたまそこにがあったから破壊してしまっただけで、それほど意図的な行動には見えない。 それが新人類の卵だからと言うよりも、むしろ、B6/P-145と同様、目的を最優先させた行動の副次的な結果でしかないように思う。

もし庭園など他の場所に卵があっても、ナウシカは決して探し出して破壊しようとはしないだろう。 事実、P-134でナウシカは庭園の存在を否定していない。 庭園の生き物たちも新人類と同じく墓所の計画の一部であるにもかかわらずである。

それは彼らが生きているからだろう。 つまりナウシカは、新人類や改変された生物が存在する事を否定していないのである。

そもそも彼女ら自身、作り変えられた種である。 どんな種にしろ、栄えるか滅びるかは星が決める事、と考えているのだと推測する。 生命を弄くる者は否定するが、弄くられた者までは否定しない。

その否定にしても「自己肯定を目的とした否定」ではなく、「自己肯定の結果の否定」でしかないのである。

<P-212>

「破壊と慈悲の混沌」。

ヴ王の口を借りた最終的なナウシカの形容である。

多くの神々同様、ナウシカもまた破壊と創造を司る。

<P-216>

死にゆくオーマ。

ちなみにオーマは作品全体を通して、最もナウシカを愛したキャラクターだろう。

子供特有の「無条件の絶対的な愛」である。

だから、ここでのナウシカの言葉は本心から出たものだ。

始めは彼をコントロールする為に演じていた母親役ではあるが、その絆はいつしか本物の母子のそれに近いものになっていたのだろう。

親子の愛情に血の繋がりは関係無いと言っているようだ。

|

< ※ >

本作品において、肉親間の絆は極めて希薄に描かれている。親子が絡むシーンはほとんど出てこないし、たまに出てきても淡白なものである。「血の繋がり」というものを宮崎が重視していない事がわかる。

<P-217>

オーマの手にすがり付いたまま、沈み込んでいくナウシカ。

ナウシカのミスによって生まれてしまい、それでもナウシカを母親と慕い、ナウシカの為に戦い、ついには死んでしまった哀れな巨神兵。

どれだけ自分を愛していたかを知っているから、彼女の悲しみと自分だけ生き残ってしまったという罪悪感は、拭いきれないものがあるだろう。

墓所の主を破壊する瞬間、ナウシカは自分も死ぬつもりであった。

もしアスベルが助けに来なければ、このままオーマと一緒に死んでいたかもしれない。

|

<P-222>

ヴ王から王位を託されるも、「わたしは王にはならぬ。すでに新しい王を持っている」とクシャナ。

クシャナの言う「新しい王」とは当然、ナウシカを指している。

だが、この「王」という言葉の意図する所は、「統治者」と言うよりも「精神的指導者」により近いと思われる。

<P-223>

運命は星にたくし、我々はただ力いっぱい羽ばたき続ける。

宮崎の人生哲学の結論と見る。

< 同 >

生き残ったナウシカは、オーマを導いたようにチククを導くことを次なる使命とする。

今後の世界の安定の為には、トルメキアと土鬼という二つの大国が手を結ぶことが不可欠だからだ。

< 同 >

世界の謎は二人だけの秘密。

あの場には他に、ヴ王・道化・蟲使いもいたが、ヴ王は死に、道化は番人に操られていたから記憶は無いと考える。

残るは蟲使い一人だが、彼が話の展開について来れたとは考えにくい。

よって、世界でそれを知っているのはナウシカとセルムだけとなった。

< 同 >

「どんなに苦しくとも、生きねば・・・」

ナウシカ、最後の言葉。

< まとめ >

最終巻となる第七巻では、ナウシカ哲学(宮崎哲学)の全体像が示されている。 生命、生と死、苦悩と喜び、神と自己、虚無、人間観、価値観など、およそ我々が直面しうるあらゆる問題に言及した内容だといえる。

その骨子は次のようなものと解釈する。

“生命はどんなものでもそれ自体の力で生きている。 どんな生命も虚無の深淵より生まれ、生きて、他の生命と響きあい、変わり、そして再び深淵へと還っていく。 生は過程であり、死はその起点と終点なのだ。 死から目をそらしていては、「生きる」とは何かを知る事はできない。 生と死を一枚のコインの表と裏と捉え、両面を同時に見なければ、生命自体が無意味なものになってしまう。 また物事には全て、光と影の不可分な二面性が備わっている。 世界は美しさと残酷さをあわせ持つ。 我々の生は他者の死によって成り立っている。 光は闇の中にあってこそ輝く。 悲しみは幸福であった事の証明であり、喜びは悲しみの中から生まれる。 生きる事は時に苦悩や絶望を伴う。 だが、それらがあるからこそ、我々はより深い世界に触れられる。 そこには輝きがある。 絶望に砕かれた者だけが豊かな内世界を持つことができる。 だから我々は生きねばならない。 どんな絶望的な状況にあっても、たとえその先にあるのが破滅だとしても、前へ前へ力一杯足を踏み出し続けるのだ。 それが「生きる」という事であり、誇るべき生命の本質なのである。 人間から愚かさが無くならず、たとえ歴史が同じ事の繰り返しだとしても、我々は最善と思う行動を選択し続けるしかないのだ。 結末とは星が決めるものなのだから、我々のすべきは只それだけなのである。”

エピローグで宮崎が「語り残した事は多い」と書いているように、この作品が宮崎の全てだとは思わない。 また「千と千尋の神隠し」など、年を追って彼の作風自体にも変化が見られる。 これは彼のシェマが今でも発展し続けている事を示している。 とはいえ、その核心とも呼べる部分が原作「風の谷のナウシカ」に、非常に高い濃度で含まれている事は疑うべくもないだろう。