<P-011>

�~�����p�������̐g�̂����Ɏ��ւ��邱�Ƃ��i�\�ɂ�������炸�j��Ȃɋ���ł���̂��킩��B

<P-012>

�`�����J���~�����p�̉E�r�ł������Ƃ������B

<�@���@>

�c�Z�i�����X�o��B

���V�������u�W�W�C�ǂ��v�ƌĂԖT�ᖳ�l������́A��~�����p�̍��グ�����͍\���ɑ��镎�̂�������B

�܂��A���ۂ͔ނ̂ق��������ƃW�W�C�Ȃ̂����B

|

���ł��q�h�����o��B

�����ڂ̓}�b�`���ȃT�{�e���_�[�������_�����l�A�������̃e�N�m���W�[�Ő��ݏo���ꂽ�����̂ł���B

�u������S�y�̂悤�ɍ��ς���v�Z�p������Ȃ���A���̂���ȃf�U�C���Ȃ̂��͗��j�̓�B

<P-013>

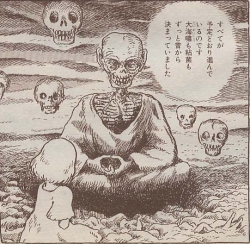

�i�����X�����_������ĂĂ��邱�Ƃ������B

�ނɂƂ��Ă̓I���`���̂悤�Ȃ��̂��낤�B

<P-014>

�i�����X�����y��`���ł��邱�Ƃ�����������B

<P-015>

�i�����X�����̎x�z���D����Ԗژ_��ł������Ƃ��킩��B

<P-017>

�~�����p�̖��B

�c�����Ɏ����i����_���c��j���ڂ̑O�ł��̑̂�����A����ł����p��ڌ������炵���B

���炭�ڐA��p�̎��s�ɂ����̂��낤�B

���ꂪ�g���E�}�ɂȂ��āA�ނ͈ڐA��p����Ȃɋ���ł����悤���B

|

<P-018>

�~�����p�ɂƂ��ăi�E�V�J�́A峂������A�ꍑ��łڂ��j�ł̎g�҂Ȃ̂ł���B

|

<�@���@>

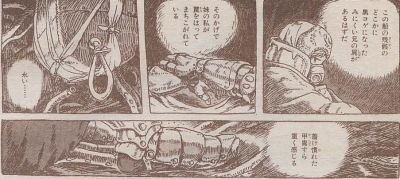

�~�����p���E���i�����X�B

���@�Ǝ�i�Ƌ@��������̂�����A���R�̍s���Ƃ�������B

<P-019>

�i�����X�ɒ���̗͂������A���̂��߂Ƀ~�����p����ʂ��p�������Ƃ��킩��B

�܂��A�i�����X���~�����p�ƑΏƓI�Ɏ�p���J��Ԃ��ĎႳ��ۂ��Ă��邱�Ƃ������B

<�@���@>

�~�����p�̍Ŋ��B

�ނ��i�����X�ɔ�ׂ�A�i�Ȃ���Ȃ�ɂ��j���̂��Ƃ��l���Ă������������}�V�ł������B

�~�����p�������Ȃ����͓̂y���̏@����y���̔����A����̘V����鍑�̖����ȂǗl�X�Ȃ��Ƃ�����߂����̂��������낤�B

<P-020>

�i�����X���O�ꂵ�����Ȏ�`�Ɋ�Â��čs�����Ă��邱�Ƃ��킩��B

�q�h�����]���ďo�w����i�����X�B

�ނ̐푈�������ɔތl�ׂ̈̂��̂ł��鎖�A�ނ��l�Ԃ�M�p���Ă��Ȃ����A�l�ނ̖����ɂȂlj���S�������Ă��Ȃ����Ȃǂ��ǂ݂Ƃ��B

�i�����X����͑�������w��NJ������Ȃ��B

�ނ̐��E�ɂ͔ނ����������݂��Ȃ��̂��낤�B

|

<�@���@>

�@�u���̔��͑����݂ł͂Ȃ��B���̔��͖��S�ł���B�v�Ƃ̓}�U�[�E�e���T�̌��t�ł��邪�A�i�����X�ɂƂ��Đ��E�̑S�Ă��y���ވׂ̓���E�I���`���Ȃ̂��B���̍s�����Ȃǒm������������Ȃ��̂��낤�B

<P-022�`034>

�P���ɗ��D�ׂ̈����̐푈�B

�W�X�Ɛl�Ԃ̋������E�X�����`�����B

|

<�@���@>

�����ɐ푈���N�����ɂ͗��R���K�v�ł���B���̗��R���ǂ�Ȃ��̂ł���A����ɂ�����������i�������j���Ȃ���A�������ɔ�����s�ׂ����Ă��߈��������i���S�ɂł͂Ȃ��ɂ���j�Ƃ�鎖���ł��邩��ł���B

�����A����͂ǂ�Ȃɐ����Ȃ��̂Ɍ������Ƃ��Ă����O�ɂ����߂��Ȃ��B�{���͗��D�ł���B�Ί펞�ォ�猻�݂Ɏ���܂ŁA�K�͂ɂ�����炸���D�Ɩ����̐푈�͊F���ł���B

�D���������͎̂�ɁA�y�n�E�����E�H���E�J���͂Ȃǂ̎��{�ł���B�����͐��Y�͂̈ێ��E����Ƃ����ړI�ɂ܂Ƃ߂鎖���ł���B�����l������������x���R�ɍ������s�������錻�݂̃O���[�o���Љ�ɂ����āA�y�n��J���͂̊l���͂���قLjӖ��������Ȃ��Ȃ��Ă����B

���������Ƃ͓y�n�������Ă�������H���𑼍��������ł��邵�A���Y�������l����̈����O���ōs�������B���̂��ߎ��{�̈Ӗ��͕������̂��̂ł͂Ȃ��A�����ɂ����鎩���̌��v�ɑ���A���荑�ɑ���e���́E���͂��d�v�ȈӖ������悤�ɂȂ����B

�������A���̗��R�E��`�������瑶�݂��Ȃ��i���邢�͍ŏ��̈Ӗ����������Ȃ��j���̃g�����L�A��������̎���̖����I�Ȑl�ԊE���ے����Ă���B

<P-037>

�~�g�̓Ɣ��B

���͂��C�����~�߂Ă��j�ǂ͎~�܂�Ȃ��Ƃ����v���������B

����ł��i�E�V�J�͒��߂��ɐ���Ă���ƌ����B

�����i�E�V�J����C�����~�߂����ő�̓��@�́A�l�ԊE�̔j�ǂƂ�������峂����̋]����H���~�߂����Ƃ����v�����낤�B

|

<P-042>

�N�V���i�̓Ɣ��B �ޏ��̔�J�E���s���\��Ă����B

��J�͐��_�I�Ȃ��̂ł�����A�����鎖�ɔ��Ă���ƌ��鎖���ł���B

���ꐫ��@�i���������҂��킩��Ȃ��Ȃ�����ԁB�L���r���Ƃ�����Ȃ��āj�̐^�������ɂ��邱�Ƃ��������킹��B

�N�V���i�͂����Ő������т�ׂ̓q�������Ă���B

�������ޏ��͖{���ɂ��̓q���ɏ��������ƁA�{�S���琶�����т����Ǝv���Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B

�N�V���i���炻���������ӎu�͊�����ꂸ�A�������������ׂ̈ɋ`���I�ɍs�����Ă���悤�Ɋ�����B

���ɕ��������炸������l�����������ꍇ�A�ޏ����������т悤�Ƃ������ǂ����͋^��ł���B

|

<P-051>

�w�ł���N�V���i�Ɏa�肩����A�X�x���B

���̌�������悤�Ƃ������˂������Ă���N�V���i�B

�����ɂƂ��ꑼ�҂̋]���Ȃnjڂ݂Ă��Ȃ��������������݂ɂ����ė����҂����A�����̔�Q�҂����ɑ���߈������܍߈ӎ�����������B

�N�V���i�͏������@�����ʂ��ƈȊO�ɂ��蓾�Ȃ��ƍl���Ă���̂��낤�B

�ޏ��̂��Ă������Ƃ��l����A�������������ʂ��Ƃł͂��邪�B

|

<P-054>

�N�V���i�̏q���B �ޏ��̓��ꐫ����Ƌ�������\���Ă���B

���̎��_�ŃN�V���i�͐�����ړI���������Ă���B

���̏�A����̉ߋ��̏��Ƃ��q�ϓI�Ɏ~�߁A�����Ƃ������݂̈Ӌ`������]�����Ă���B

|

<P-055>

��C����̍X�Ȃ�ߌ���\������N�V���i�B

�ޏ������E�̍s�����ɐ[�����@�������Ă��鎖������������B

���Ƃ��ƗD�ꂽ���@�͂̎����傾�����̂��A�����݂�����������ꂽ���Ƃł���Ɏ��삪�L�������̂��낤�B

<�@���@>

�N���g���̐��b������N�V���i�B �ꐫ�I�ł���B

�{���Ȃ瑼�̕��������ׂ��d�����Ǝv�����B

�����Ă鎖���u���ꂳ��v���ۂ��B

|

<�@���@>

�u�ҁX�����{���R�₵�A���̂Ƒ����łȂ��߂��ށv�ƃi�E�V�J��\����N�V���i�B

��ۓI�ȕ\���ł���B

<�@���@>

�@�l�͂ǂ�Ȏ��ɕ��́E�������A�ǂ�Ȏ��ɔ߂��ނ̂��B�܂����̂��鎞�A�l�͑������������������݂ƔF�m���A������ɑ��Ė��S�ł���B�S�̂���ꍇ����́u����v�ƂȂ�B�������鎞�A�l�͑���������Ƒ������鑶�݂ƔF�m���A���̑��݂��̂��̂ɔے�I�ƂȂ�B���̏ꍇ�͖��S�ł͂����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ瑊�肪���݂��Ă��邱�Ǝ��́A�����ɂƂ��ėL�Q�ł��邩�炾�B�ǂ���̊������̂ƂȂ��Ă���͎̂����l�ł���B

�@����A�߂��݂ɂ͓�̃p�^�[�����l������B���ڎ����Ɋւ��߂��݂ƁA�ւ��Ȃ��߂��݂ł���B�Ⴆ�Ύ��g�̑����E�g���̕s�K�Ȃǂ͑O�҂ł���A�j���[�X�Ō����ߎS�ȍЊQ�Ȃǂ͌�҂ł���B�O�҂̎�͎̂��Ȃł��邪��҂̏ꍇ�A���Ȃ͋q�́E�T�ώ҂ł���B�O�҂͎����̑����ɑ��鐶���w�I�ɂ����R�Ȕ����ł���A���̏ꍇ�̔߂��݂̑Ώۂ͎������̂��̂ł���B����A��҂͖{�������̗��Q�ɂ͑S���ւ�肪�����ɂ�������炸�A��ʓI�ɂ��悭�����錻�ۂł���B���E�e�n�̍ЊQ�╴����ƍَ҂̉��\�A����ɂ���Đl�X���ꂵ��ł���p���e���r�Ŋς邽�щ�X�͐S��ɂ߁A�`���������A�����B���������̔߂��݂͑��҂���̂Ƃ��Ă͂��邪�A�K�����������I�ȍs�ׂƂ͌�����Ȃ��B

�@����������{�I�ɐl�͑��l�̋ꂵ�݂ɖ��S�ł���B�n���̗����ŋN�������ߎS�Ȏ����E���́E�ЊQ��_���Ȋ�����ĕ�������A��]���Ė��邢�Ί�ŃX�|�[�c�j���[�X�Ɉڍs����j���[�X�L���X�^�[�Ȃǂ͂��̎�����I���Ɍ����Ă����B�i�ނ�͎����҂̈ӌ��ɂ������ԑg�Ґ������Ă���B�j�@����́u�K�x�v�Ȕ߂��݂Ƃ���������_�̌��N�o�����X��ۂ�ŗL���ł��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B��X�͂����ԑg��������h���}�A�h�L�������^���[�Ƀz���[�f��܂ŗl�X�ȃ��f�B�A��ʂ��Ď��g�̊�����h�����Ă���B����͏����ɗ��ȍs�ׂł����y�ł���B�������Ɂu�K�x�v�͈̔͂��A�ߏ�Ɋ���ړ����Ă��܂��ꍇ������B���̏ꍇ�A�q�̂ł������͂��̎�������̂ɂȂ��Ă���A�{�������Ɓu�ւ��̖����߂��݁v�ł������̂��u�ւ��̂���߂��݁v�ƔF������Ă���B���ꂪ�B�ꗘ���I�ɂȂ肤��߂��݂̃p�^�[�����낤�B

�@����������̏ꍇ�ł��A�ڂ̑O�ɖ��m�ȋ��Ђ����݂���ɂ����Đl�͕��ʁu�߂��ށv�]�T�������Ȃ��B����͎��ȕۑ��{�\���A���w�����̂��銴��i�����E���|�Ȃǁj��D�悳���邩�炾�B���������x���G�ꂽ�悤�Ƀi�E�V�J�ɂ͂��̌����������Ă��Ȃ��B����������̑�����G�ӂ̑ΏۂƂȂ��Ă���ɂ����Ă��A�܂�ł��̑Ώۂ����̐l�Ԃł��邩�̂悤�ɐU�����̂ł���B����͔ޏ��̎��Ȉӎ����̘̂g�g�݂��A���X�ɑS�̃��x���̋K�͂ɂ܂Ŋg�債�Ă��邱�Ƃ��ے����Ă���B�i�Z���t�C���[�W�E���ȊT�O���̘̂g�g�݂��璴�o���邱�ƁA����́u���v�̖{���ł���B�j

<P-056>

��C����̍������܂Ƃߏグ��A�V���Ȏw���҂̕K�v��������N�V���i�B

�����P�`���Ɍ�����܂ł������A���̌��t�̋���N���������Ă���̂̓N�V���i���g���낤�B

�Ȃ��Ȃ�ޏ����g�A����̔j�ǂ������炵�������̈�l�ł���A��������鎑�i�������Ȃ��҂��Ǝ��o���Ă��邩�炾�B

|

<P-062>

����������E���A�Ђ�����ꓬ����i�E�V�J�B

�ޏ�������Ă���͔̂j�łɓ˂��i�ތ����ł���Ɠ����ɁA�ޏ����g�́u��]�v�ł�����B

|

<P-064>

�S�ۂ̑�ɐB���뜜����i�E�V�J�B

<�@���@>

����̃`�����J�ɑ��A�u���Ȃ���ӂ߂�C�͂���܂���v�ƃi�E�V�J�B

�ޏ��͂����Ȃ�ɂ����Ă��l��ӂ߂邱�Ƃ������A�������̉����ɂ̂ݐ�S����B

���̂悤�ȁw��蒆�S�I�Ȏv�l�x�́A���Ȏ�����B�������l�Ԃ̓����̈�ł�����B

<�@���@>

�l��ӂ߂鎖�Ɛl�̊ԈႢ���w�E���鎖�͎��Ă���悤�ł��̎��A�����̍s�ׂł���B

�ӂ߂�Ƃ����s�ׂ͌��t���̂܂ܑ���ւ̍U���ł���B����͖������E�Ĕ��h�~�̉��ʂ����Ԃ����J�^���V�X�i���C���C����s������������ׂ̍s���A���P�H���E���P���E��������E�[�z�Ɍ������āu�o�J�����[�v�Ƌ��сA���o�C�N�ő���o���ȂǁA�l�X�ȃo���G�[�V����������j�ł����Ȃ��B���ۂ̖������ɑ��ăl�K�e�B���ȑԓx�ł���B����A�ԈႢ�̎w�E�͑���S�̂ł͂Ȃ����̂��镔�������ɓI���i�����A�����ɏ��P�ׂ̈̃|�W�e�B���������I�ȑԓx�ł���B

<P-065>

�S�ۂ��u�����݂Ƌ��|�����m��Ȃ��v�ƃi�E�V�J�B

�S�ۂɑ��鈣��݂ƁA�����l�Ԃ����o�����Ƃ������ɑ���߂��݂���������B

�������A���̔߂��݂͂ǂ��炩�ƌ����ƁA�O�W�c�i�����̏������Ă��Ȃ��W�c�j�Ɍ�����ꂽ���̂̂悤�Ɋ�����B

�`�����J�������҂Ƃ��ĐӔC�E�߈����������Ă���̂Ƃ͑ΏƓI�ł���B

�l�Ԃɑ��鎸�]���[�܂���A峂̐��E�ւ̓��ꂪ�c���ł����̂����ĂƂ��B

<P-066>

�����l�̐ӔC�ł��Ȃ����A���ێ������ӂ߂��Ă����ł��Ȃ��̂ɎӍ߂����ɂ͂����Ȃ��`�����J�B

�ނ̐ӔC���̑傫�����ǂ݂Ƃ��B

<P-067>

�����o��B

���_���E�Ńi�E�V�J���c���̎p�����Ă���̂́A�ޏ��̑�l�ɂȂ肽���Ȃ��Ƃ�����]�̕\��ł��낤���A���ۂ̂Ƃ���ޏ����Ȃ肽���Ȃ��̂́u��l�v�Ƃ��������u�l�ԁv�ł���悤�Ɋ�����B

�����͐l�Ԃł�����峂ł͂Ȃ��A�Ƃ����������疳�ӎ��ɖڂ����炵�Ă���ƍl����B

|

<�@���@>

���̐S���͍����b��̃j�[�g�̕��X�ɂ�����������B

�܂�A�Љ�ɏo�邱�Ƃł��̎Љ�ɂ���Ď����̑��݂��K�肳��Ă��܂��������݁A�����Ŏ����̈Ӗ������߂悤�ƁA����̗��z�ɍ��v���铯�ꐫ��͍����Ă���i�K�ł���B

�������̏����K�ȈׁA�ϋɓI�ɒT�����Ă��Ȃ��҂����Ȃ��Ȃ��B

<P-068>

�����̓i�E�V�J���^�i�g�X�i���̗~���j���[�l�������y���\�i�A���������V���h�E�i�e�����ӎ����ɗ}�����ꂽ�ʂ̐l�i�j�ł���ƍl����B

<�@���@>

�l�Ԃ̐��_���A�u����E������E�C�h�v�̎O�ɕ����čl�����̂��t���C�g�ł���B

�C�h�i�{�\�j���甭�������~����������i�ϗ��j�ɂ���Č��{����A���������i�����I���f�j����̓I�ȍs���ɉ��H����A�ƌ����̂����̎�|�ł���i�����j�B

�^�i�g�X�͎��̖{�\�Ƃ������A�G���X�̑ɂɈʒu����T�O�ł���B�����l�ɂ���ăG���X�E�^�i�g�X�̈Ӗ������Ȃ�Ⴄ�̂ŁA��ɏ���Ȓ�`�t�������Ă����B

�G���X�͗����E�����̈Ӗ��Œm���Ă��邪�A�{���͕s����s���̉����E�r���̕�U�ƍl����B

����͂����肵�������̊ł���A�u���v�ւ̗~���i�u���v�łȂ��j�ł���ƌ�����B�i���������łȂ��F���Ƒ����Ȃǂ��A�S�̌��Ԃ߁A�ǓƂ�Y�ꂳ���A���_�̕����������炵�Ă����B�j

�^�i�g�X�͎���̎��E�j�ŁE�ے��]�ފ���ł���B

�C�h�Ƃ������̂́u���������߁A�s���������v�Ƃ������y�����ɏ]���Ă���B��������X�͐��Y�I�ȗ~���s���͂������A���œI�ȗ~���s���ɂ���Ă��Ȃ������y�邱�Ƃ��ł���B

���̓��ނ̗~���s���͂��ꂼ��G���X�ƃ^�i�g�X�Ɋ�Â����A���{�I�ɑ���������̂ł���B

����ɐl�Ԃ͎��Ƃ������̂�m���Ă���ׁA��������������̋��ɂ̎�i�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��v�������̂ł���B���̏ꍇ�A�Ⴆ�Ύ���]��ł���l�͊�]�����ނ����]���A�m����ے���A��e��苑������߂�B�Ȃ��Ȃ玩�ȕ]����������Ή�����قǁu���v�ɖ����������Ȃ�A�u���v�ɑ����R����������y�����邩��ł���B

�@���Ȃ݂Ƀ^�i�g�X��������̂͐l�Ԃ����ł���B����̓^�i�g�X�����̊T�O��O��ɐ��藧���Ă��邩��ł���B�ӎ��������Ȃ����̐������ɂ́u����̎��v�Ƃ����T�O�����݂��Ȃ��B����ċ�ɂ��������ׁA�u���v�ɓ�������Ƃ������z�͕����ѓ��Ȃ��̂ł���B

���_�Ƃ��āA�G���X�E�^�i�g�X�͐l�Ԃ̃C�h������ʐ��ł���ƍl����B

<P-070>

���̒��ʼn�峂ɉ��������i�E�V�J�B

�܂�Œ����Ԉ���������Ă������l�ƍĉ�����̂悤�Ȋ�т悤�ł���B

|

<P-075>

�u�N�������W����ȁv�ƌ����Ă����Ȃ���A����`�N�N���������N�����`�����J�B

<P-079>

���̎��_�Ńi�E�V�J�́A��峂��S�ۂ��U������ׂɗ�����̂ƍl���Ă���B

<P-083>

�ˌ�̉�峂̎��ɔ߂��݂��}������Ȃ��i�E�V�J�B

�l�Ԃ̎��ɂ���قǔ߂��݂����������Ƃ͖��������B

|

<P-085>

�ψّ̂̔S�ۂ����ʂ̔S�ۂƓ������ƋC�t���A��峂����̂�낤�Ƃ��Ă��鎖�𗝉�����i�E�V�J�B

�����Ɂu��̐X�v���S�ۂł��邱�Ƃ𗝉�����B

|

<P-086>

峂����̔S�ۂɑ���s�ׂ��A�u�U���v�ł͂Ȃ��u��e�v�ł��������Ƃ����炩�ɂȂ�B

�������A�S�ۂ��u�H�ׂ�v���ƂŎ���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA�S�ۂ̍����n�ɐX��z���}������悤�Ƃ���峂����̑_�����Ƃ����B

���ԁi�S�ہj���ǓƂɋ����Ă��邩�珕���悤�A�Ƃ����P���ȓ��@�ł���B

�����ŕ��C�̐����̓��قȈ���`�Ԃ������ɂȂ�B

峂����ɂƂ��āu�H�ׂ�v��������̕\��ł���A��e���Ӗ����Ă���B

�����āA峂����ʂƂ��̎��[�͖X�̕c���ƂȂ�X����Ă�B

���炭峂݂͂ȑ��H���ŁA����峂�ߐH������͂��Ȃ��̂��낤�B�i��ꊪ�Ńe�g���u�剤�����}�ɉ^��Ă����v�Ƃ��邪�A���邢�͕��C�ȊO�̓�����ߐH���邱�Ƃ͂���̂�������Ȃ��B�����P�ɒ����A�ڂ̍�i�ɂ悭������ݒ�̕ω��ƍl���邱�Ƃ��ł���B�j

�܂�A峂̐��E�ɂ͐H���A���Ƃ������̂����݂����A����Đ����������N����Ȃ��B

�A���̐��E�ɂ����Ă͔S�ۂ̂悤�ɐH���������̂����邪�A�ނ�ɂƂ��Ắu�H�ׂ邱�Ɓv���u�H�ׂ��邱�Ɓv���������u�����v�Ƃ����Ӗ��������Ă���B

�����ɂ͈���I�ȕߐH����H���Ȃ��̂��낤�B

<�@���@>

�����̓����͎��݂���ǂ̐��Ԍn�Ƃ����{�I�ɈقȂ�B�����̓��A���͎���̎��i��`�q�j�̔ɉh�݂̂�ړI�Ƃ����҂�S�̂��ڂ݂邱�Ƃ������B���ɓK������ی��Ȃ����������A���Ԍn�Ȃ����Ƃ����Ƃ�Ȃ��B�l�ނ�ݗ�����쒀����O������݂����͖��炩���B�i���C��峂����������Ȃ�Ȃ��͍̂ŏI���Ŗ��炩�ɂȂ�ʂ�A�ނ炪���̂悤�ɑ����Ă��邩�炾�낤�j

���������������V���͂̑䓪�ɂ�鋌���Ԍn�̕���͐����j��A���x�ƂȂ��������Ă����B���ނ̎���A��ނ̎���A�M���ނ̎���A�l�ނ̎���B���̎�������Ԍn�͏�ɕϓ����Ă���B���̕ϓ��ɑΉ��ł����ł�ł�������͐l�Ԃ��c�����Ă��鐔�̉���{�A�����{�ɂ���邾�낤�B���݁A��Ŋ뜜��ی��Ԍn�ێ���ړI�Ƃ����l�X�Ȋ������u���R��`�v�̖��̂��Ƃɉ��̋^��������s���Ă���B�����{�����R�E�ł͋����̖��̓�������{�ł���A���Ԍn�͕ϓ����Ă����Ԃ����ʂƂ�������B���̈Ӗ��Łu���Ԍn�̈ێ��v�͂ނ��딽���R��`�I�Ȕ��z�ł���悤�Ɏv���B�łт��܂����R�̈ꑤ�ʂȂ̂��B�����l�ނ�����̍s���ɂ���Đ�ł̊�@�ɕm���Ă��铮�A���ɍ߈�������ی�̎�������L�ׂ鎖���A�ʂ̈Ӗ��Łu���R�v�ƌ����Ȃ����������B�i�O������̂���Ȃ�l�@���u�i�E�V�J���l�v�ɂāB�j

<P-088>

��C�����~�߂邱�Ƃ��s�\���ƌ��i�E�V�J�B

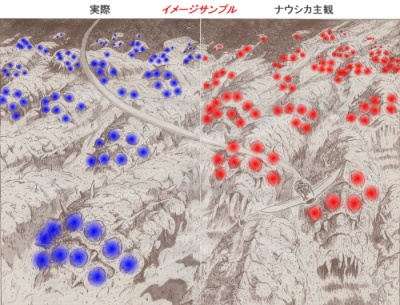

�i�E�V�J�̎�ς��C���[�W���Ă݂�B

�g��峂͂�����������B�ނ�͍����n�_�Ŏ��ɁA�X�ɂȂ�B�����S�ۂ͂��̐X���Ɖ�峂�H�אs�����Ă��܂����낤�B���̌�A�S�ۂ͋���ɂȂ�A�₪�Ė����̖E�q�o���Ď��ʁB�S�ۂ��s�D���Ȃ�峂����̒ʉ߂����L��Ȓn�悪���C�ɖv���A�����łȂ��Ȃ�S�ۂ���ɐB�����E�����H���s������邱�ƂɂȂ�B�ǂ���ɂ���l�ނ͖ŖS�̊�@�ɕm���邱�ƂɂȂ邪�A����͐l�Ԃ����珵�������Ƃł�����B�����������ɖ��W��峂����A���ɍň��̉�峂����܂ł݂�Ȏ���ł��܂��B���ꂪ�ς����Ȃ��B������Ȃ��B�Ȃ��ނ�܂Ŏ��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��̂��B��C�����~�߂�ׂɐh���������Ă����B�l�Ԃ�j�ǂ�����A��峂����̎����������ׂɁB�������̂ǂ�������s�ɏI��������A�����̂��ׂ����Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���E�͔������B����Ȃɂ��P���Ă���B�ł����������S�Ă��łт�B�����̐킢���I���B�h

�i�E�V�J�̐�]�Ɩ��͊����v���I�Ȓi�K�ɂ܂Ő[�܂��Ă��鎖���������킹��B

<�@���@>

�@�i�E�V�J�̓��ꐫ���u�߂��݂������ҁv�ł���ƍl����B�߂���ł���҂����������������ߍs�����A�V���Ȕ߂��݂����ݏo����悤�Ƃ��Ă�����S�͂ł����j�~����B�i�E�V�J�̂���܂ł̍s���͑S�Ă��̌����ɓ��Ă͂܂�B���������Ńi�E�V�J�́A���܂��ɋN���悤�Ƃ��Ă���ߌ��ɑ��ĉ����o���Ȃ���Ԃł���B�u�ǂ�Ȃɋ�������Ă��A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����Ƃ�����v�Ƃ��������Ǝ����̖��͂����܂��܂��ƌ����t�����A�ޏ��̓��ꐫ�͕��O�ł���B

<P-100>

���p��������N�V���i�B

�u���̐�v�Ƃ������t���ޏ����܍߈ӎ���\���Ă���B

<P-101>

������]���ɂ��ă��p�����������悤�Ƃ���N�V���i�B

����͔ޏ��Ȃ�̉��Ԃ��ł��邪�A���ɂ��u�����͎���œ��R�̐l�Ԃ��B�ނ��뎀�ʂׂ��ł���B�Ă�[���A�������ɂ����B�v�Ƃ������������ƍl����B

����͓��ꐫ�̕�������ړI�̑r���Ƒ��܂��āA����Ȃ�^�i�g�X�ւ̌X�����Ȃ����Ă���B

<P-102>

�N�V���i�̊o����@���郆�p�B

�����ɔނ��N�V���i�̏d�v�����m�M���Ă��邱�Ƃ��킩��B

�Ȃ��Ȃ�N�V���i�́A�@�����i�l�̋������j��g�������ė������Ă���A�A���E�I�Ȏ���������A�B����ɖ����ɑ��閾�m�ȓW�]�����������A�C�����n�ʂɂ���l���A�Ƃ���������S�Ė������Ă��邩��ł���B

�N�V���i�����A��C������܂Ƃ߂�V���Ȏw���҂Ƃ��ė��z�I�ł���ƃ��p�͍l���Ă���B

|

<�@���@>

�q�h�������̖ړI���N�V���i�̝f�v�ł��邱�Ƃ������B

<P-114>

�N�V���i��f�v�����i�����X�̎v�f���A�Б��قǂ��N�̗��ꂽ�ޏ��Ƃ̍����ł��邱�Ƃ������B�E�E�E�ǂ��̍��J�b�v�����B

<P-116>

�Z�����A�i�E�V�J�Əo��B

�������A�i�E�V�J�n�����B

�e�g�����������Ȃ�������B

���͂�e�g�̈Њd���`���I�Ȋ�������B

<P-118>

�i�����X�̃w�����b�g�A�~�����p��q�h���̖ʕz�A�܂������̐_�̎p�Ȃǂ����鏊�Łu��v����������Ă���B

����͊Ď��E�Ј��E�x�z�A�����ĕs�M���ے����Ă���ƍl����B

�m�����l�炪�_�Ɏd���邽�ߎ��王�͂��̂Ă��̂Ƃ͑ΏƓI�ł���B

|

<P-119�`121>

���l���̂悤�Ɍ�������i�����X�B

�l�ނ̖����Ȃǁ[�ł������A�Ƃ����������ł���B

�ނ̑ԓx������ގ��g���܂߂��S�Ăɑ��镎�̂ƚ}����������B

<�@���@>

����͂��ẴN�V���i�̃��T�O�����Ղ�Ǝ��Ă͂��邪�A�{���I�ɕʕ��ł���B�N�V���i�͑����݂Ɏ����邠�܂葼���ڂɓ���Ȃ��Ȃ��������ł���A�����đ��҂��l�ƒf������ł͂Ȃ����낤�B�ޏ��̎��s���ΓI�ԓx�͎��g�̖�������Ȃ���]�ւ̔����ł���A���ꎩ�́A�ޏ����O�����Ȋ�]�������Ă��邱�Ƃ̏ؖ��ƂȂ�B

����i�����X�͍L������ƌ����F������������ŁA���݂�����̑S�Ă����Ӗ����ƍl���Ă���B�ނ͉���Ƃ��ċq�ϓI�ȉ��l��F�߂Ă��Ȃ��B�������đS�Ă�ے肵���Ō�Ɏc�����̂������I�ȗ~���E�C�h�ł���B�䂦�ɔނ͉��y�ׂ̈����ɐ�����̂ł���B

�G���X�͐����Ă�����̂����������悤�Ƃ���悤�ɁA��������̂ɉi�����i���W���܂ށj�����߂�B�G���X�D�ʂ̐l�Ԃ͎��R�Ƃ��̍s�������Y�I�Ȃ��̂ɂȂ�B

�t�Ƀ^�i�g�X�͂�����i������ے肵�A���݉��l��ے肷��B���̌��ʃ^�i�g�X�D�ʂ̐l�Ԃ́A���ߓI�E�Y�I�E���y�I�ƂȂ�B�i�����X�͒��^�i�g�X�l�ԂƂ������A�܂��Ƀi�E�V�J�̑ɂɈʒu���Ă���B�i�������i�E�V�J�G���X�l�ԂƌĂԂ̂́A�F��ȈӖ��ŃC���p�N�g����߂��Ȃ̂Ŏ��l����j�@���̈Ӗ��Ŕނ́A������u�����Ă���Łv�Ƃ����\�����������l���ł��낤�B

�N�V���i�����Ă̓^�i�g�X�D�ʂ̐l�Ԃł��������A��⎩����炤���������Ȃǂ̑��݂����낤���Ĕޏ�������������������Ă����ƍl����B

<P-124>

�\��܂��N�V���i�B�������B

<P-125>

�N�V���i�ƃi�����X���ߋ��ɖʎ������邱�Ƃ������B���̕����b���X���[�Y�ɉ^�Ԃ��炾�낤���B

<P-127>

�i�����X�̎v�f���y�S�ƃg�����L�A�̓����ł��邱�Ƃ������B

�܂��ނ͍ĎO�A���I�ȕ\�����g���Ă���B

���̋����ł��邪�A���܂łɔނقǂ����������\���𑽗p����L�����͂��Ȃ������B

����͋{�肪�A���I�ȑ��ʂ������ł��Ȃ������̈ꕔ�ł���A���܂ł��{��i���L���C�ȕ���̂܂܂ɂ��Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��A�ƍl�������炾�Ɛ�������B

<�@���@>

����ɉ�����N�V���i�B

���̃N�V���i�Ȃ畔��������������ׂɉ��ł����邾�낤�B

�ޏ��ɂ͂������ɉ����c���ĂȂ��̂��B

�ޏ��̕s�G�ȏ��́A�i�����X�̐\���o�ɋ������������Ƃ����ŋ����낤�B

�i�����X�̓N�V���i�������Ɠ���̐l�Ԃ��ƔF�����Ă���B

�܂�A��������ł��낤���͂킩���Ă���̂��B

�������Ȃ��Ƃ������̓���܂ł͗��邱�Ƃ͖����A�ƍl���Ă���̂��낤�B

<P-132>

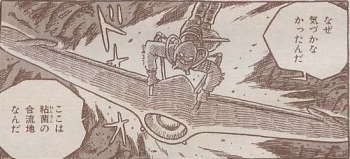

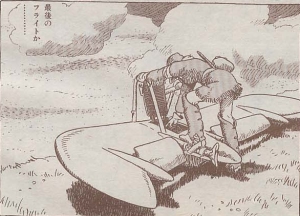

�u�Ō�̃t���C�g���v�ƃi�E�V�J�B

���̎��_�Ŋ��ɐ����ċA�����͖����悤�ł���B

��峂ɑ���z���œ��̒��������ς��ŁA��C����̂��Ƃ��l����]�T�Ȃǖ����̂��낤�B

|

<P-134�`135>

�i�E�V�J�͂��̎��_�ł́A��峂��{�苶���Ă���ƍl���Ă���B

���̏�ʂ̉�峂̊��Ԃ��C���[�W���Ă݂�Δޏ��̎�ς�������B

|

<P-137�`139>

���ʂƂ͕������Ă��Ȃ���A����ł���峂�������悤�Ƃ���i�E�V�J�B

�Ăуi�E�V�J�̎�ς��C���[�W���Ă݂�B

�g�ň��̉�峂������{�苶���\�����Ă���B���̉ʂĂɂ���͔̂ނ�̎��B�ނ�̓{��͐l�Ԃ̋������Ɍ������Ă���B�����A�l�Ԃ͋~���悤���Ȃ��������B�����ē��R���B��������ʼn�峂����܂Ŏ���ł��܂����Ƃ��[���ł��Ȃ��B��峂͗������Ă����B��C�����K�R���ƁB�l�Ԃ̋��������A����䂦�̔j�ł��A峂����̎������߂��Ă��������ƁB�����~�߂�p�͖����B�킽���͉���i���ň��̗��l�{�ő�̗����ҁj�������B�킽���͂܂���l�ɂȂ��Ă��܂��B�h

�i�E�V�J�̈ӎ������Ȃ�ȑO����l�Ԃ̐��E����V����峂̐��E�ɌX�|���Ă������ƁA����ɂ��ޏ��������ԐS�̒�ŌǓƊ�������Ă������Ȃǂ��킩��B

<P-141>

��������l�ƈႤ�ƌ�������i�E�V�J�B ���̍����́u�����v�炵���B

���ϓI�ɗ����͂��Ă��邪�܂��_���ɂȂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ����������ł���B

��l�Ƌ����̈Ⴂ�B����̓G���X�ƃ^�i�g�X�̈Ⴂ���낤�B

��l�������܂Ō��ݓI�Ȍ��n����A�Đ��̂��߂ɖłт��K�v�ł���ƌ����Ă���̂ɑ��A�����͖łт��l�ނ̋������E�߂ւ̔��ł���A���ꎩ�̂ɈӖ��������ƌ����Ă���̂ł���B

<P-142�`143>

�����̓i�E�V�J�̃^�i�g�X�ł��邩��A���̔��̓i�E�V�J�̎��Ȕᔻ�ł���ƌ�����B

����͂��̂܂܃i�E�V�J�����������Ȗ����������Ă���B

�����̘_���͐��ɑ��Ĕے�I�ł͂��邪�A�ɂ߂Č����I�ł�����B

����A�i�E�V�J�̓��ꐫ�E�Z���t�C���[�W�͖����u�����v�̂܂܂ł���A�ڂ̑O�ɓW�J����l�Ԃ̏X���⎩���̌��E�Ȃǂ̎c���Ȍ����ɑ��ĉ���R�͂������Ă��Ȃ��B

����܂ł͊���ɔC���čs�����A���ꂪ�^�ǂ���������ł������A���͂₻���������s���ł͖��������ł��Ȃ��i�K�ɗ������Ƃ𗝉�������Ȃ��Ȃ��Ă���B

����ɂ��i�E�V�J���V�F�}�i�����𒆐S�Ƃ�����ϓI���E�j�͔j�]���A�����Ƀi�E�V�J�̓��ꐫ������B

�����ăi�E�V�J�͎������u���ꂽ�푰�̌��܂݂�̏��v�ł���ƌ�������������B

��������A�u�ǂ�Ȃɖ]��ł������͌�����峂ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������������ꂽ�ƌ�����B

����ɂ�莩�Ȗ����͉������ꂽ���A����͓����Ƀi�E�V�J�̎q������̏I�����Ӗ����Ă���B

����ɗނ܂�Ȃ�F���͂ō݂�̂܂܂̌������������ʁA�i�E�V�J�̃V�F�}���i�����̂���Ɠ��l�j�ɂ߂Č�����`�I�Ȃ��̂ւƍč\�z����A����ɂ��ޏ��̐�]�͌���I�Ȃ��̂ƂȂ�B

���̏u�ԁA�i�E�V�J�͋����ɋ��ꂽ�̂ł���B

<�@���@>

�����̂悤�ɃV���h�E�i�}�����ꂽ�y���\�i�j�����m�ȊO�I�Ȍ`�i���o�E�����Ȃǁj�������Č���錻�ۂ́A���_�����a�̊��҂Ɍ�����B

<P-144>

���ӂ���i�E�V�J�B��峂Ƌ��ɐ����Ƃ����Ӗ����낤�B

|

<P-146>

��峂������{�苶���Ă���̂ł͂Ȃ��ƋC�t���i�E�V�J�B

�ނ炪�����P���ɒ����i�S�ہj�������悤�Ƃ��Ă��邾�����Ƃ������Ƃ𗝉�����B

<P-147>

�u�������܂ܖɂȂ��v�Ƃ����i�E�V�J�̈ꌾ���A�ޏ��̗��z�Ƃ��鐶�������ے����Ă���B

<P-151>

�����Ō�����i�E�V�J�̈��炬�́A������������ғ��L�̂��̂ł���B

<P-155>

�i�E�V�J��H�ׂ鉤峁B

���R�ېH�s���ł͂Ȃ����A���́u�H�ׂ�v���Ӗ�����Ƃ���͎��Ȃւ̎�荞�݁E�����ł���A�܂��O�q�ɂ���悤��峂����ɂƂ��Ĉ����鎖�ƐH�ׂ鎖�����`�ł��鎖�Ȃǂ���A��峂̂��̍s�ׂ͉^�������ɂ��悤�Ƃ���i�E�V�J�ւ��ő���̈����̕\���ƌ��邱�Ƃ��ł���B

|

<�@�܂Ƃ߁@>

���̊��ŕ���͑傫�Ȑߖڂ��}����B

�܂����E��ł́A�y�S�c��̌��A��C���̔����A����ɔ����y�S���y�̑r���A�g�����L�A�R�̓P�ޓ��A�l�X�ȋǖʂ�����̍X�Ȃ鍬�����Î����Ă���B

�o��l�������ɂ���l�ɋ��̎����ƂȂ��Ă���B�`�����J�͑m��̍s���Ă��������j�ł��Ăъ��ƔF�����A�߂̈ӎ�����l�Ŕw�����A����ł��i�E�V�J�Ƌ��͂��ď����ł���Q���y�����悤�ƕ������Ă���B�ނɂƂ��Ă͓��ꐫ�̊�@�����łȂ��A�M�̊�@�ł�����B

�N�V���i�͂��܂����ꐫ�r���̏�Ԃɂ���A���������Ƃ����ӔC�������낤���Ĕޏ������Ă���悤�ȏ�Ԃł���B�������̍s���̒[�X����̓^�i�g�X�̉e���F�Z���ɂ��ݏo���Ă���B

�I�Ղł̓i�E�V�J���܂������悤�ȏ�ԂɊׂ��Ă���B�����Ƃ̑Θb�ɂ���Ď������u�l�ނ̈���v�ł���ƌ���������F�߂���Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ̋�������X���ɑ��錶�ł����̂܂����̍߈����ւƓ]�����Ă��܂��Ă���B�����ăi�E�V�J�͐�]�ɉ����ׂ����i�������ɋ���j�A�l�Ԃ̍߈��������Ƃ��������ނ���A�������瓦������悤�ɉ�峂����Ƌ��Ɏ��̂��ƌ��f����B

����͑�C����ւƗ���A���E�̔j�ǂ͂���ɋK�͂��g�債�Ă������A�i�E�V�J�͂����ň�x���̕��䂩��~��Ă��܂��Ă���B